반란은 여러 가지 이유로 벌어진다. 권력을 차지하겠다는 욕심이 가장 많고, 그 다음은 자존심이 상하거나 질투로 인해 벌어지기도 한다. 하지만 현종의 재위 5년째인 서기 1014년, 11월 1일에 벌어진 김훈과 최질의 반란은 살짝 다른 이유 때문이었다. 바로 ‘밥그릇’ 때문이었다. 시계를 4년 전으로 돌려보면 두 사람은 반란을 일으킬 위험한 인물이 아니라 나라를 구한 충신들에 가까웠다. 서기 1010년 11월, 통주성의 삼수채에 진을 쳤던 고려군은 거란군의 기습적인 공격에 지휘관인 행영 도통사 강조를 잃고 와해되었다. 지휘관을 잃은 고려군은 30만 대군 중에 약 3만 명이 목숨을 잃는 패배를 당하고 만다. 그나마 선주성으로 퇴각하던 고려군의 지휘관 중 김훈과 몇 명이 완항령이라는 고개에서 매복했다가 추격해온 거란군을 물리치면서 더 큰 피해를 막는데 성공한다.

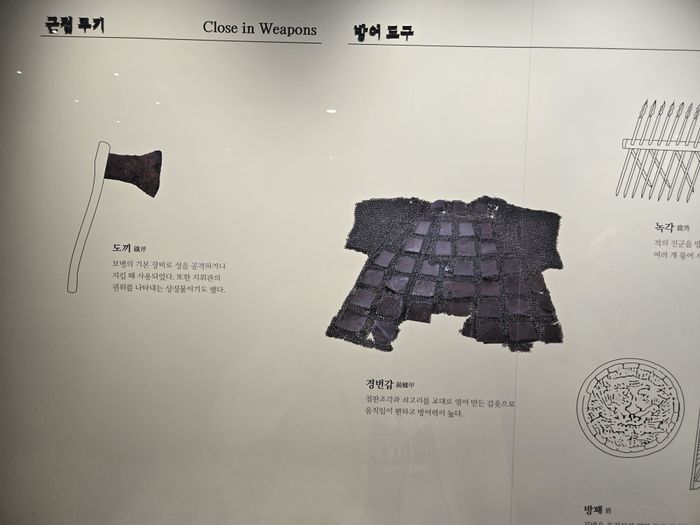

고려군이 착용했던 경번갑

고려군이 착용했던 경번갑

좌우기군장군 김훈, 김계부, 이원, 신영한이 병사들을 완항령에 매복시켰다가 모두 칼을 집어 들고 갑자기 튀어나와 패배시키니, 거란 병사들이 조금 물러났다.

전문가들은 전투 중에 가장 어려운 것을 퇴각하는 부대를 엄호하는 것으로 꼽는다. 거기다 칼을 들고 공격했다는 것으로 봐서는 치열한 백병전을 벌여서 거란군을 물리친 것으로 보인다. 김훈이 주도한 것으로 보이는 전투를 승리하면서 고려군은 선주성 안으로 퇴각하는데 성공한다. 한편, 삼수채에 있던 고려군의 일부는 근처에 있는 통주성으로 들어가서 저항한다. 크게 승리한 거란의 성종은 느긋하게 포로로 잡힌 고려의 장수들을 보내서 항복을 권유한다. 하지만 뜻밖에도 통주성의 고려군은 항복을 거부한다. 열받은 거란의 성종은 열흘 넘게 공격을 퍼부었지만 통주성은 끝까지 버티는데 성공한다. 이때 방어전을 승리로 이끈 지휘관 중 한 명이 바로 최질이다.

중랑장 최질과 홍숙이 소매를 떨치며 일어나 노전과 마수를 붙잡고, 이내 방어사 이원구, 부사 최탁, 대장군 채온겸, 판관 시거운과 더불어 성문을 닫아걸고 굳게 지키자 사람들의 마음이 곧 하나가 되었다.

둘 다 고려사에 나온 기록들이다. 김훈과 최질이 각각 제일 먼저 나온 것을 보면 가장 공이 크다고 볼 수 있다. 목숨을 걸고 매복해서 추격군을 격파하고 눈앞에서 끔찍한 패배를 보고 사기가 바닥까지 떨어진 병사들을 독려해서 통주성을 지킨 공을 세운 것이다. 이들과 양규, 김숙흥, 지채문 등의 활약으로 인해 고려는 비록 개경이 불타는 피해를 입었지만 현종이 사로잡히거나 죽는 불상사를 피할 수 있었다. 김훈은 완항령 전투의 공로로 상장군으로 진급했으며, 최질 역시 상장군으로 진급한 것으로 보인다. 한숨 돌린 현종은 전후 처리를 하면서 강조의 남은 일파들을 정리하면서 허수아비 임금에서 벗어난다. 김훈과 최질은 이런 현종의 곁을 지키면서 충신이자 측근으로 남을 것으로 누구나 예상했다. 한 가지 돌발 사건이 터지기 전까지는 말이다.

상장군 김훈과 최질 등이 여러 위군을 거느리고 난을 일으켜 중추원사 장연우(張延祐)와 일직황보유의를 유배 보냈다.

4년 후인 1014년 두 사람은 돌연 반란의 주모자로 역사에 다시금 등장한다. 그들이 반란을 일으킨 이유는 장연우와 황보유의가 부족한 문관의 녹봉을 채우기 위해 경군의 영업전을 빼앗아버렸기 때문이다. 한 마디로 고위 공무원들의 월급이 부족해지자 말당 공무원의 월급과 수당을 뻬앗아서 대신 주어버린 것이다. 반대로 해도 모자랄 상황에서 왜 이런 멍청하고 어리석은 짓을 했는지는 알 수 없다. 거기다 현종이 그걸 승낙한 것도 의문이긴 하다. 어쨌든 밥그릇을 빼앗기고 그것보다 자존심에 큰 상처를 입은 김훈과 최질은 같은 신세인 동료 장군들과 함께 반기를 든다. 여러 위군이라는 표현으로 봐서는 당시 중앙군인 6위의 지휘관들이 모두 가담한 것으로 보인다. 이들은 장연우와 황보유의를 붙잡아서 거의 죽을 만큼 매질을 한 다음에 현종에게 유배를 보내달라고 요구한다. 이들의 기세에 눌린 현종은 두 사람을 유배 보내는 한편, 이들의 요구를 들어주는 신세가 되고 만다. 당대 사람들은 몰랐지만 이후에 벌어질 무인들의 난 전초전 혹은 프리퀼로 볼 수 있다. 달랐던 점은 무인들의 난은 나름 성공했지만 김훈과 최질의 난은 얼마 가지 못해서 실패했다는 점이다.

두 사람의 인질 아닌 인질이 된 현종은 다시 권력을 되찾을 기회를 노린다. 그런 현종에게 이자림이라는 인물이 등장한다. 이자림의 계책을 받아들인 현종은 다음 해인 1015년 3월 14일 서경의 장락궁으로 행차한다. 그리고 그곳에서 연회를 크게 베풀어서 방심하게 만든 후에 김훈과 최질을 비롯해서 그들의 반란에 동조한 장군들을 체포해서 처형한다. 두 사람을 비롯한 19명의 장군들과 그들을 편에 선 병부낭중 최구가 대상이었다, 이로써 나라를 구한 장군 김훈과 최질은 반란을 일으킨 역적으로 역사에 기록된다. 그나마 다행인 것은 자신의 실수를 깨달은 현종이 자식과 형제들의 관직 진출을 금지하는 정도에서 마무리하고 나머지 일가친척들을 처벌하지는 않았다는 점이다.

ⓒ

ⓒ

정명섭 작가

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기