관치금융은 ‘생산성’에 독… 민간 주도 생태계로 전환 시급

은행 건전성·정책 목표 충돌… 리스크 분담 구조 필요

정권 따라 바뀌는 구호 넘어, 상생적 투자환경 조성이 해법

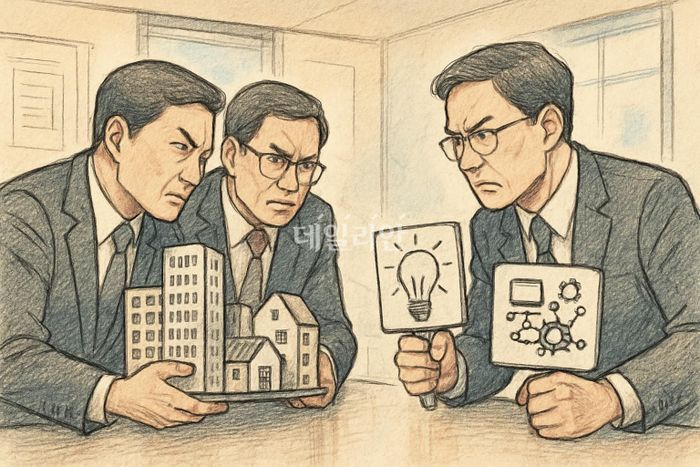

금융당국은 부동산 쏠림을 끊고 혁신 기업으로 자금의 물길을 돌리는 ‘생산적 금융’이라는 장밋빛 청사진을 제시했다. ⓒ데일리안 AI 삽화 이미지

금융당국은 부동산 쏠림을 끊고 혁신 기업으로 자금의 물길을 돌리는 ‘생산적 금융’이라는 장밋빛 청사진을 제시했다. ⓒ데일리안 AI 삽화 이미지

금융당국은 부동산 쏠림을 끊고 혁신 기업으로 자금의 물길을 돌리는 ‘생산적 금융’이라는 장밋빛 청사진을 제시했다. 그러나 과거 관제펀드의 실패, 은행권 건전성 우려, 관행적 규제 완화에 매몰된 정책적 한계를 극복하지 못한다면 이번 구상 역시 구호에 머물 가능성이 크다는 지적이 나온다.

금융권 안팎에서는 ‘한국형 생산적 금융’이 자리 잡기 위해서는 단순한 규제 완화를 넘어 기업이 성장할 수 있는 생태계 조성이 필수라는 목소리가 높다.

문재인 정부 실패 교훈, ‘코스피 5000’ 내건 새 구상

‘생산적 금융’은 낯선 개념이 아니다. 이미 문재인 정부 시절에도 부동산 쏠림 해소와 혁신 기업 지원을 내걸었지만, 실제 자금은 정책 의도와 정반대로 담보대출과 부동산 PF로 흘렀다.

당시 금융위원회도 위험가중치(RW) 인하 등 인센티브를 내놨지만, 은행은 부실리스크와 낮은 수익성을 이유로 적극 나서지 않았다. 결국 정책적 구호와 현실 사이의 괴리를 줄이지 못했다.

이번 정부는 문 정부의 정책 실패를 교훈 삼아 ‘코스피 5000’ 달성을 앞세우며 생산적 금융 대전환을 내세우고 있다. 이재명 대통령의 대선 공약이기도 한 150조원 규모 ‘국민성장펀드’가 핵심이다.

이억원 금융위원장은 취임 직후 이를 ‘생산적 금융 전환의 마중물’로 규정했다. 하지만 금융권의 시선은 곱지 않다.

기업 규제를 강화하는 노란봉투법, 중대재해처벌법 등이 잇달아 통과된 상황에서 기업 경쟁력 약화가 예상되는데, 은행에 연체율 부담을 떠안긴 채 안정적인 부동산담보대출 대신 기업 투자를 확대하라는 정책 기조가 현실과 괴리 돼 있다는 이유다.

150조 국민성장펀드… 관제펀드 전철 우려도

금융당국은 반도체·AI 등 첨단 전략산업에 대한 500조원(5년간) 투자 수요 중 150조원을 민관합동 ‘국민성장펀드’를 조성해 충당한다는 계획이다.

직접지분투자, 국민참여펀드, 인프라 투·융자, 초저리 대출 등 다양한 방식을 제시했지만, 아직 산업별 세부 배분안만 나온 상태라 금융권은 후속 조치를 예의주시하고 있다.

문제는 과거 관제펀드의 성적표다. 녹색펀드(이명박 정부), 통일펀드(박근혜 정부), 뉴딜펀드(문재인 정부) 모두 기대에 못 미쳤고, ‘정권 홍보용 펀드’라는 비판 속에 흐지부지됐다.

국민성장펀드 역시 같은 길을 걸을 수 있다는 우려가 크다. 정부가 손실을 흡수하는 구조가 민간 자금을 왜곡하고, 시장 전체 신뢰를 떨어뜨릴 수 있다는 점 때문이다.

은행 현장의 딜레마도 뚜렷하다. 가계대출 규제로 중소기업 대출은 급증했지만, 연체율이 빠르게 치솟으면서 건전성과 성장성 사이에서 난관에 봉착했다.

정부는 혁신기업에 과감히 자금을 내놓으라 하지만, 부실이 발생하면 책임은 은행이 진다. 현장에서는 평가 구조가 변하지 않는 이상, 말뿐인 생산적 금융에 불과하다는 푸념도 나온다.

위험가중자산(RWA) 규제 조정도 마찬가지다. 주담대 위험가중치를 높이고, 기업투자 위험가중치는 낮추는 방식이지만, 시장에서는 실효성에 회의적이다.

담보력이 확실한 가계대출을 억지로 줄이면 서민 부담만 커지고, 금융시장 질서가 왜곡될 수 있다는 지적이다. 바젤Ⅲ 도입으로 은행의 자본 부담이 더 커지는 점도 고려하면, 단순한 규제 조정만으로는 금융회사 행태를 바꾸기 어렵다.

“기업 성과가 답”… 상생적 투자환경 조성 필요

결국 한국형 생산적 금융이 자리 잡기 위해서는 ▲정권 교체와 무관한 정책의 지속성 ▲정부는 마중물 역할에 집중하고 민간이 주도하는 자율성 ▲은행·투자자·정부 간 리스크 분담 ▲성과를 검증할 수 있는 투명한 구조가 전제돼야 할 것으로 보인다.

강성진 고려대학교 경제학과 교수는 “국민들 입장에서는 주식보다 부동산 쪽이 수익률이 높으니 투자하는 것”이라며 “기업 성과가 좋아져야 주식시장이 성장하고, 그래야 자금이 자연스럽게 이동한다”고 지적했다.

그는 “정부 돈으로 손실을 메꿔주는 관제펀드가 나오면 민간 펀드는 고사한다”며 “결국 투자환경을 개선해 상생적 금융구조를 만드는 게 중요하다”고 강조했다.

단순히 재정을 풀어 일시적 효과를 노리는 방식으로는 또다시 관치금융의 한계를 되풀이할 수밖에 없다는 지적이다.

강 교수는 “개발도상국일 때는 국내에 자본이 부족해 국가 주도로 금융기관에 출자받아 기업 투자를 활성화시키는 상생적 금융이 가능했다”며 “하지만 지금은 우리나라가 돈이 없어서 투자를 못하는 나라가 아니다. 정부가 직접 자금을 풀어 투자하겠다는 발상은 바람직하지 않다”고 꼬집었다.

그는 “한국형 생산적 금융의 해법은 정부 개입이 아니라 기업이 자생적으로 성장할 수 있는 상생적 투자환경을 조성하는 것”이라고 덧붙였다.

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기