韓, 외국과 달리 법정화폐 기반 금융 편의성 충분

발행 도전 기업들은 '실물경제 연동' 내걸지만 허울 뿐일 수도

실질적 편의성 개선이나 비용적 혜택 제공돼야

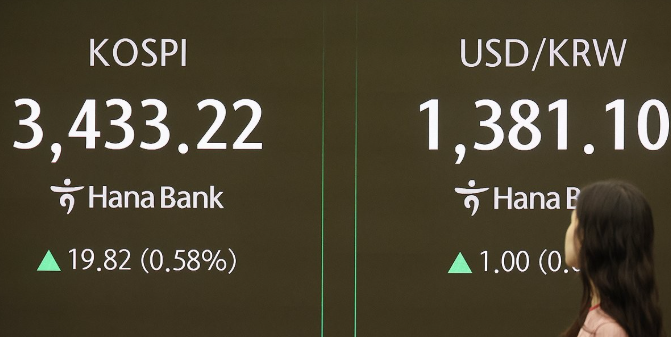

9월 18일 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 실시간 코스피와 원/달러 환율이 표시돼 있다. ⓒ연합뉴스

9월 18일 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 실시간 코스피와 원/달러 환율이 표시돼 있다. ⓒ연합뉴스

새 정부 출범 이후 원화 스테이블코인 얘기가 한창이다. 국회에서는 법을 만든다고 하고, 당초 부정적이었던 금융당국도 다시 살펴본다는 입장이다. 시중 대형 은행들은 물론 조금 들어봤다 싶은 기술 기업들도 특허청에 관련 상표권을 등록하기 위해 줄을 섰다. 그런데 정작 원화 스테이블코인을 어디에, 어떻게 써먹을지 제대로 설명하는 곳은 도무지 찾아볼 수 없다.

가상자산 시장에서 스테이블코인은 거래 유동성의 도구로 여겨진다. 과거 가상자산에 부정적이었던 대다수 해외 당국들은 법정화폐 기반 가상자산 거래를 허가하지 않았다. 테더(USDT)나 서클(USDC) 등 스테이블코인 발행사들이 성장할 수 있던 토대다. 은행이 멀어 가기 어렵고 신용 체계가 구축되지 않아 계좌조차 만들기 어려운 개발도상국에 결제 네트워크를 제공할 수 있다는 것도 스테이블코인의 장점이다.

반면 대한민국의 경우 당국이 외환위기 이후 원화 입·반출을 엄격히 통제해왔고, 성인이라면 대부분 은행 계좌를 가지고 있다. 국내 대부분 시중 은행들은 연중무휴 24시간 이체를 지원하며, 수수료도 거의 무료다. 원화를 예치만 해 두면 이자를 지급하고, 필요하면 체크카드나 신용카드를 연동해 손쉽게 실생활 결제에도 사용할 수 있다.

국내 가상자산 거래 환경 역시 실명인증(KYC)을 요구하고 있는 업비트·빗썸 등 중앙화 거래소를 중심으로 이뤄진다. 통제할 수 있는 여건에서 대부분의 거래가 이뤄진다는 얘기다. 국내에서의 스테이블코인 필요성에 의문이 제기되는 것도 이 지점이다. 법정화폐 기반 핀테크 강국인 한국에서 스테이블코인이 비집고 들어갈 자리가 눈에 띄지 않는다.

원화 스테이블코인의 상표권을 출원했다거나 관련 기술을 확보했다는 곳들도 이런 지점의 설명은 내놓고 있지 않다. 어떤 기업에서는 K-컬처와 접목해 '금융 한류'를 만들겠다고 하고, 기존 서비스 중인 배달·결제 애플리케이션(앱) 등에 스테이블코인을 써먹겠다고 하는 곳도 있다. 관광 분야와도 연계하겠다는 기업도 있다. 하지만 외국인 관광객이 한국에 와서 결제 가능처도 적을 원화 스테이블코인을 얼마나 쓸지는 모르겠다. 원화 스테이블코인을 하겠다는 기업들 모두가 '실물 경제 활용'을 기치로 내걸고 있지만, 복잡한 기술적 내용이나 허울 좋은 미사여구를 빼고 나면 대부분이 거기서 거기다.

물론 블록체인과 스테이블코인 도입이 글로벌 흐름이 된 상황에서 우리만 손 놓고 있어선 안될 일이다. 보안 개선이나 탈중앙화 금융을 활용한 편익 증대 여지도 충분하다. 하지만 납득할 수 있는 이용처 마련이 선행돼야 스테이블코인의 연착륙도 기대할 수 있다.

일반 이용자들이 "이건 무조건 써야겠다" 싶은 스테이블코인만의 차별적 강점이나 실질적인 비용적 혜택이 뒷받침돼야 한다. 해외 송금 수수료 절약이나 중소상공인 대상 결제 인프라 구축 등의 방안도 논의가 필요하다. 혹은 디파이 생태계에서 원화만의 독특한 활용처를 찾을 수도 있을 것이다. 구체적인 용처도 제시하지 못하는 공허한 'K-스테이블코인' 외침은 일부 기업들의 주가 띄우기 재료라는 비난을 면할 수 없다.

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기