ⓒ

ⓒ

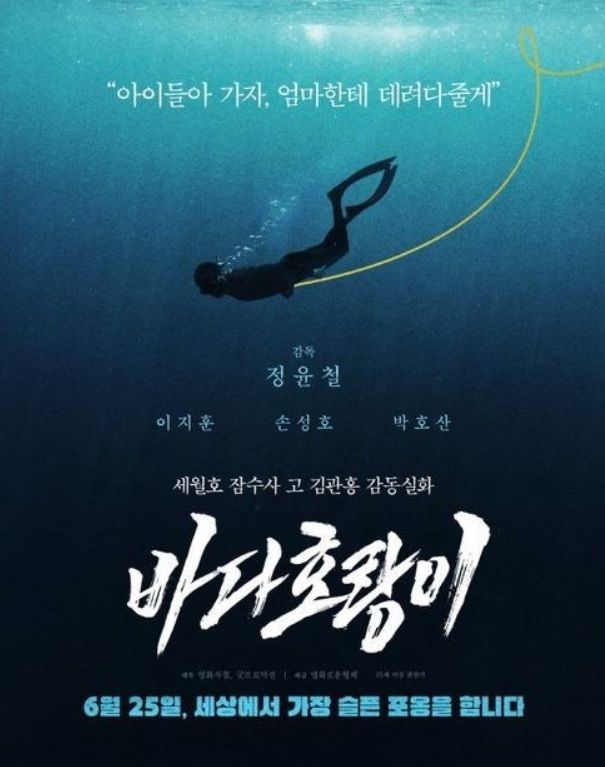

세월호 사건에선 보통 배를 타고 가다 희생된 아이들이 많이 조명된다. 그에 반해 사고 후 전쟁 같은 현장에서 생명의 위협을 무릅쓰고 잠수를 거듭했던 잠수사들의 이야기는 크게 조명 되지 않았다. ‘바다호랑이’는 바로 그 민간 잠수사들의 이야기를 들려준다.

2014년 세월호 참사 현장에서 목숨을 걸고 시신을 수습했던 민간 잠수사인 故 김관홍 잠수사 그리고 공우영 잠수사의 실화를 바탕으로 쓰인 김탁환 작가의 르포 소설 ‘거짓말이다’(2016)가 원작이다. ‘말아톤’, ‘대립군’ 등을 연출한 정윤철 감독이 메가폰을 잡았다.

원래는 9년 전에 100억 원 이상을 투입한 상업영화로 기획됐다. 잘 진행됐다면 특수효과로 사고 현장, 선내 풍경 등을 사실적으로 묘사한 일종의 재난 블록버스터가 됐을 것이다. 하지만 세월호 소재가 민감했기 때문에 제작이 여의치 않았고, 나중엔 코로나19 사태까지 터졌다. 제작이 거의 불가능해진 상황에서 정윤철 감독은 저예산 영화라는 돌파구를 선택했다.

보통 저예산 영화라고 하면 부실한 완성도 때문에 몰입도가 떨어지거나 지루할 것을 염려한다. ‘바다호랑이’는 그런 우려를 완전히 불식시켰다. 영화가 대놓고 리얼리즘 원칙을 깨면서 연극적인 방식으로 진행되는데도 몰입이 충분히 이루어진다.

감독의 연출, 배우의 연기 등이 관객을 상상하게 만들기 때문이다. 관객의 상상력이 무대의 빈 부분을 알아서 채운다. 모든 촬영이 매우 기본적인 세트에서 이루어졌고, 결정적으로 물이 아예 등장하지도 않지만 관객은 정말 영화 속 장면이 물 속인 듯, 법정인 듯, 술집 안인 듯 느낀다. 영화가 저예산이라고 연출이 허술하거나 연기가 저급했다면 관객의 상상력의 힘을 끌어내지 못했을 것이다. 워낙 연출과 연기의 힘이 강하다보니 저예산 세트에서도 무리 없이 이야기가 형상화됐다.

사람이 영상을 볼 때 받는 영향은 반 이상이 음향에서 온다는 이야기가 있다. 그럴 정도로 음향이 중요하다는 건데 이 작품의 물 속 장면에서 음향의 위력을 실감할 수 있다. 그 소리만큼은 집이나 휴대용 기기보다는 극장의 시스템으로 경험하는 것이 더 어울릴 것이다.

무엇보다도 실화에 기반한 이야기의 힘이 이 작품의 몰입과 감동을 이끌어낸 가장 중요한 요인이다. 이 작품은 사고 당시 잠수사들이 마주한 혼란과 고통을 생생하게 전해준다.

참사 직후 배가 보이는데도 구조 작업이 기대만큼 신속하게 진행되지 않는 것에 많은 국민이 안타까워했다. 그 답답함은 현장 인력에 대한 분노가 됐고, 일각에선 민간 잠수사들을 탓하기도 했다. 시신으로 돈벌이를 한다는 시각도 있었다. 그리고 시간이 지나자 민간 잠수사들의 희생은 잊혀졌다.

이 작품은 결코 그래선 안 된다는 걸 일깨운다. 민간 잠수사들은 한 명이라도 더 수습하기 위해 정말 글자 그대로 목숨을 걸고 잠수를 거듭했다고 한다. 일부는 그 과정에서 트라우마를 얻었고 잠수병으로 건강까지 잃었다. 아이들을 모두 수습하지 못했다는 죄책감 때문에 자책하기도 했다. 그리하여 세월호 사건 이후에도 오랫동안 그 고통에서 헤어 나오지 못한 이들이 있었다. 민간 잠수사 중에서도 참사의 피해자가 있었던 것이다.

그 고통에 우리 사회가 너무 무심했다. 이 영화는 우리가 무심했던 바로 그 부분을 일깨운다. 바로 그런 게 영화가 존재하는 이유 중의 하나라고 할 것이다. 감독의 연출과 배우의 연기를 통해 시청각화된 이야기로 관객의 마음을 울리고 중요한 가치를 일깨우는 힘 말이다. ‘바다 호랑이’가 그런 영화의 힘을 보여줬다.

주연 이지훈은 “누구나 각자의 아픔을 안고 살아간다. 타인에게 그 아픔이 사소해 보일 수 있어도, 당사자에게는 결코 가볍지 않다”라고 말했다. 그러한, 아픔의 결코 가볍지 않은 무게가 관객에게 그대로 전해진다.

그렇다고 마냥 어두운 내용을 고발하는 식으로만 흘러가는 건 아니다. 영화는 휴머니즘적인 치유, 위로를 담는다. 기본적으로 상업적 극영화 기획에서 출발한 작품이기 때문일 것이다. 바로 그렇기 때문에 상업영화에 익숙한 관객들도 무리 없이 볼 수 있다.

이 작품을 통해 세월호 참사를 수습한 민간 잠수사들의 고통을 다시 한 번 헤아리고, 나아가 다른 사고 현장에서 애쓰는 이들의 노고에도 우리 사회가 더 관심 갖게 되면 좋을 것이다. 이 작품은 국가의 의미에 대해서도 생각하게 하는데, 앞으로 정부가 사고 수습에 애쓴 이들의 사후 후유증 여부까지 충분히 살피면서 배려한다면 우리 국가에 대한 자부심이 더 커질 것이다. 이 영화를 통해 그런 영향력이 충분히 발휘되도록 많은 이들이 힘을 보태면 좋겠다.

ⓒ

ⓒ

글/ 하재근 문화평론가

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기