영화 ‘더 폴: 오디어스와 환상의 문’ (쏙) 베토벤 교향곡 7번, 2악장 알레그레토

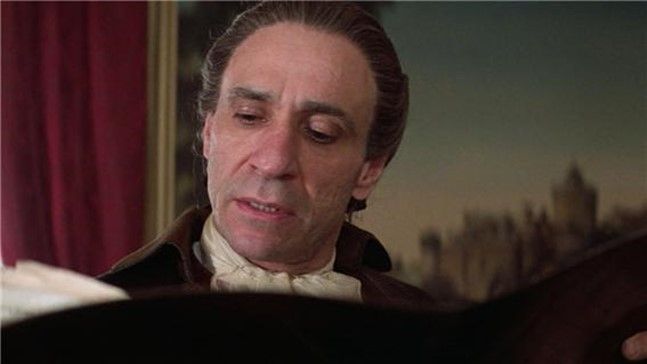

모차르트의 악보도 보고, 베토벤의 악보도 보고. ⓒ

모차르트의 악보도 보고, 베토벤의 악보도 보고. ⓒ

앗. 이 사진, 잘못해서 또 쓴 것 아니냐고? 이 아저씨가 왜 또 여기서 나오냐고? 미안. 사실은, 맞아. 의도적으로 또 쓴 것. 알다시피 살리에리야. 영화 ‘아마데우스’에서 모차르트의 라이벌처럼 묘사된 그 불쌍한 작곡가 아저씨. 이번엔 베토벤 이야기를 하려고. 살리에리가 모차르트뿐 아니라 베토벤이랑도 인연이 꽤 있거든.

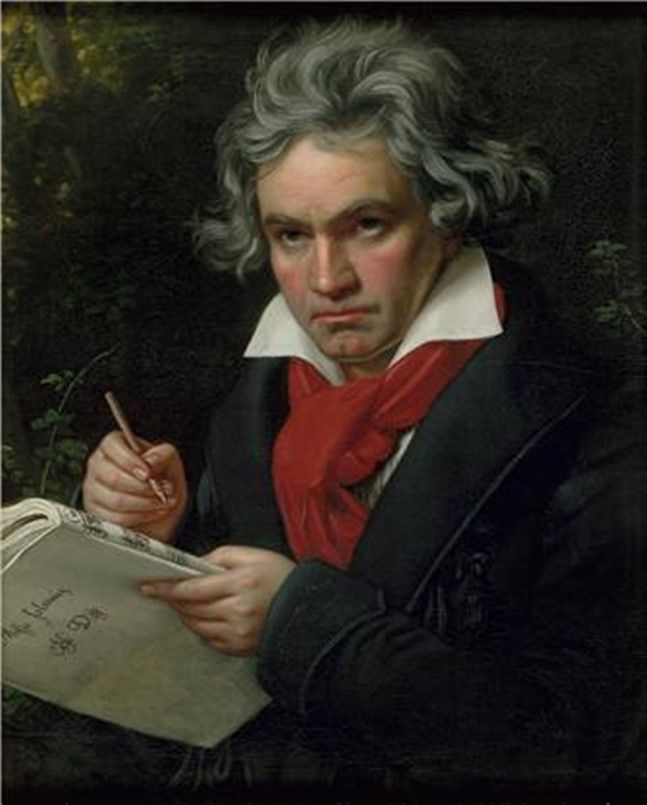

‘악성(樂聖)’ 베토벤. ⓒ

‘악성(樂聖)’ 베토벤. ⓒ

먼저 베토벤 하면 무슨 노래가 생각나? ‘엘리제를 위하여’ ‘운명’(교향곡 5번). 그래, 맞아. 또? 음…. 9번! 합창 교향곡! 좋아. 또? 음…. 피아노 소나타 8번 ‘비창’이나 14번 ‘월광’도 들어보면 ‘아, 이거!’ 하면서 딱 알 거야. 그러고 보니 아무개의 작품 번호 몇 번, 몇 악장…. 이런 것 때문에 클래식이 수학처럼 느껴지기도 했는데, 베토벤은 다행히 ‘비창’ ‘월광’ ‘운명’…. 이렇게 딱딱 떨어지는 게 많네. ‘FAMOUS’ ‘HAPPY’ ‘APT.’ 같은 가요처럼 곡에 맞는 제목이 있어서 어쩐지 친근감이 가. 교향곡만 봐도 ‘영웅’(3번), ‘운명’(5번), ‘전원’(6번), ‘합창’(9번)처럼 직관적인 부제가 붙은 게 많아서 좋아.

‘FAMOUS’로 데뷔한 올데이 프로젝트. ⓒ

‘FAMOUS’로 데뷔한 올데이 프로젝트. ⓒ

베토벤은 서양음악 작곡가 중 최초의 프리랜서로 불리기도 해. 이전의 작곡가들은 궁정, 교회, 귀족에게 종속돼 그들이 원하는 곡을 써주면서 급여를 받아 먹고 살았어. 저 위대한 요한 제바스티안 바흐도 교회에 소속돼 매주 미사곡 등을 쓰면서 평생을 성실한 공무원처럼 살았잖아. 자식도 스무 명이나 두고…. 그런데 베토벤을 봐. 제목부터 보라고. ‘메시아를 위하여’가 아니라 ‘엘리제를 위하여’잖아?! 엘리제가 누구인지는 아직도 논란거리이지만 여자친구였거나 짝사랑 대상이었던 것으로 추정돼.

자, 오늘은 베토벤 같은 프리랜서 이야기를 하려고 해. 실은 ‘영웅’이나 ‘운명’ 같은 멋진 부제가 붙지도 않았지만 걸작 중 하나에 드는 7번 교향곡 이야기이기도 해.

처음 볼 때 잠시 졸아서 두 번 봤다는 건 안 비밀. ⓒ

처음 볼 때 잠시 졸아서 두 번 봤다는 건 안 비밀. ⓒ

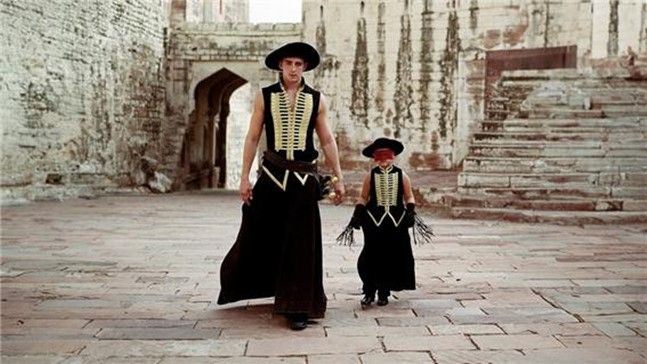

‘더 폴: 오디어스와 환상의 문’. 알음알음 대박 영화란 입소문이 나더니 최근엔 4K 리마스터 버전으로 극장에 재개봉했어. 2006년 처음 개봉했을 때 난 한 번 보고, 감동한 나머지 연달아 또 한 번 보고서야 극장 문을 나설 수 있었어. 첫 장면부터 눈과 귀를 매료했지. 흑백과 슬로모션으로 주인공의 스턴트 장면을 보여주는데, 배경에 깔린 베토벤 교향곡 7번 2악장의 비장한 선율 때문에 뭔가 아무래도 대단한 이야기가 펼쳐질 것 같다는 예감을 줘. 주인공은 베토벤 같은 프리랜서야. 스턴트맨이지. 베토벤이 청력을 잃었다면, 주인공 로이는 말 타는 장면에서 부상을 입어서 하반신 마비 상태야. 1920년대 할리우드가 배경이지.

같은 병원에 입원한 꼬마 알렉산드리아에게, 로이는 재미난 이야기를 들려주겠다고 해. 실은 자기 대신 꼬마를 시켜서 극단적 선택에 필요한 약품을 가져오게 만들려는 수작이야. 로이는 ‘이제 다 끝났다’고 생각하거든. 부상 때문에 커리어도, 자신이 출연한 영화의 여주인공이었던 여자친구와의 사랑마저도.

‘이건 그림이 좋아, 그림이’ (‘살인의 추억’ 속 송강호 투로) ⓒ

‘이건 그림이 좋아, 그림이’ (‘살인의 추억’ 속 송강호 투로) ⓒ

베토벤 교향곡 7번은 수많은 클래식 악단과 지휘자가 사랑하는 곡이야. ‘운명’이라 부르지 않아도, ‘영웅’을 호명하지 않아도 이 곡은 그 음악만으로 클래식 팬을 황홀하게 만드는 마력을 갖고 있지. 특히 2악장의 슬픔 가득한 선율은 수많은 영화 장면에 쓰일 정도로 감정적 기운이 센 곡이야. 그러니까 이 곡에 수맥이 흐른다고. 눈물의 수맥이….

베토벤을 다룬 ‘카핑 베토벤’은 물론이고 ‘홀랜드 오퍼스’ ‘킹스 스피치’ ‘노잉’ ‘맨 프롬 어스’…. 장르와 시대 배경을 막론하고 수많은 스크린을 장송곡 같은 선율과 리듬으로 물들였지. 그래도 ‘더 폴: 오디어스와 환상의 문’만큼 찰떡인 장면은 찾기 힘들 것 같아. 이 곡의 음표들은 마치 부상 당한 운명이 발을 끌며 나아가듯 처절하게 시간의 축을 걸어가지. ‘빠암 빰빰 빠암 빰’ 하는 리듬 꼴은 춤곡에서 가져왔지만 그 템포는 또 춤추기엔 터무니없이 축축 처지기 때문에 그런 묘한 느낌을 자아내.

이 곡의 초연 라인업이 또 대박이야. 1813년 겨울 오스트리아 빈에서 초연되는데, 전투에서 부상당한 병사들을 지원하기 위한 일종의 자선 콘서트였어. 서두에 괜히 소환해 온 저 살리에리를 비롯해서 후멜, 마이어베어, 슈포어 같은 ‘네임드’ 작곡가가 바이올린을 들었고, 첼로는 줄리아니, 더블베이스는 드라고네티가 맡았어. 내로라하는 작곡가 최소 여섯 명이 베토벤을 위해 기꺼이 악단원이 돼준 거지.

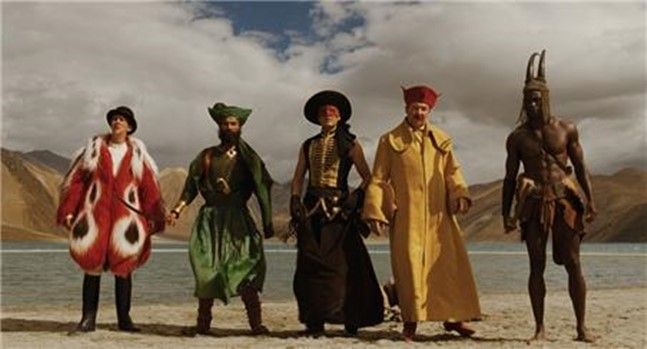

5인의 패셔니스타들. ⓒ

5인의 패셔니스타들. ⓒ

저 작곡가 6명을 영화 속 5인의 밴디트라고 생각해 봐. 하지만 오디어스 총독을 향한 복수의 여정은 활기찬 1악장으로 막을 열지만 결국 2악장에서 위기를 맞아. 베토벤 교향곡 7번 2악장은 그 테마만 들어도 비장미가 넘치지. 너무 비장미가 넘쳐서 되레 코믹한 장면에 쓰이기도 할 정도야. 마치 헨델의 ‘사라방드’, 모차르트의 ‘라크리모사’, 오르프의 ‘오 포르투나’ 같은 곡들처럼 말야. 하지만 베토벤의 7번 2악장은 단번에 슬픔의 심장으로 돌진하진 않아. 선율과 화성이 강물처럼 굽이치면서 언뜻 언뜻 해결의 가능성을 내비치지. 비, 흐림이지만 구름의 흰 가장자리가 보이는 날씨처럼.

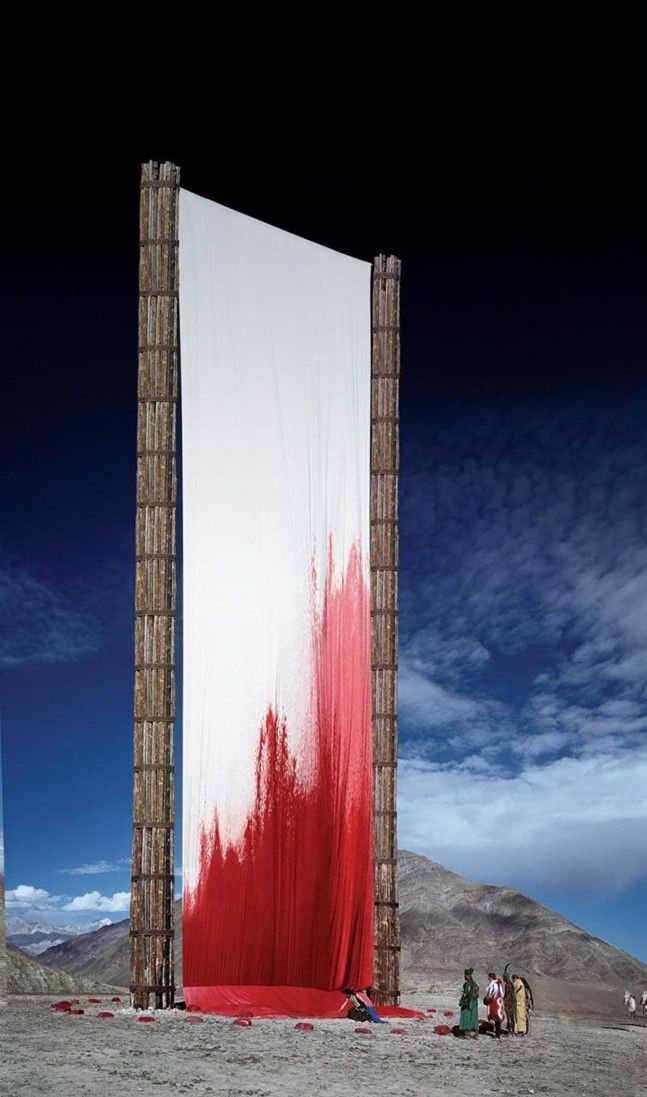

ⓒ

ⓒ

아픈 시간은 때로 좀 느리게 가지. 조금 느리게 느껴져도 실은 조금 빠르게(allegretto) 가고 있어. 거창한 이름은 없지만 제법 위대한 베토벤 교향곡 7번처럼. 힘들 땐 2악장쯤을 지나고 있다고 생각해 줘. 곧 저 거대한 붉은 문이 열릴 거고, 환희라는 이름표를 단 3악장이 빙긋 웃고 있을지 모르니까. 나도 함께 있을게. 그 문 뒤에서 만나. 여름의 끝에 서 있을게.

꼬마의 비장미 추가요. ⓒ

꼬마의 비장미 추가요. ⓒ

ⓒ

ⓒ

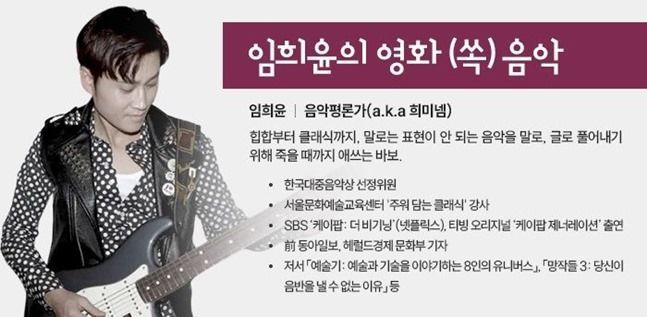

임희윤 음악평론가

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기