對中 관세 피하기 위해 中기업들 동남아로 공장 대거 이전

美 고율관세 발효 동남아 현지 공장, 관세 이점은커녕 손해

中기업들 남을지, 리쇼어링해야할지 美·中무역협상에 촉각

中기업들 동남아 통해 美에 ‘우회수출’ 여전히 늘리고 있어

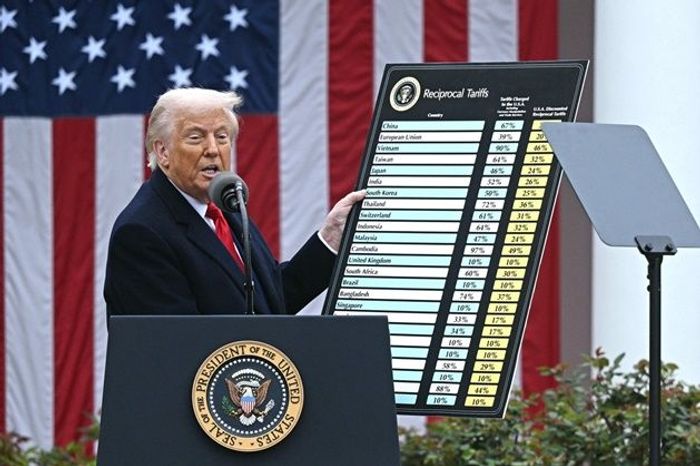

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 4월2일 미 워싱턴DC 백악관 로즈가든에서 열린 '미국을 다시 부유하게 만들자'(Make America Wealthy Again) 행사에서 도표를 들고 국가별 상호관세에 대해 설명하고 있다. ⓒ AFP/연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 4월2일 미 워싱턴DC 백악관 로즈가든에서 열린 '미국을 다시 부유하게 만들자'(Make America Wealthy Again) 행사에서 도표를 들고 국가별 상호관세에 대해 설명하고 있다. ⓒ AFP/연합뉴스

미국의 대중(對中) 관세를 피하기 위해 동남아시아로 생산기지를 옮긴 중국 제조업체들에 비상이 걸렸다. 도널드 트럼프 미 대통령의 ‘관세폭탄’ 투하로 동남아 국가들의 대미(對美) 고율 상호관세가 지난 7일부터 공식 발효하면서 이들 공급망 전략의 핵심이던 ‘차이나+1’ 정책이 송두리째 흔들리고 있는 것이다.

중국 기업들은 미·중 관세전쟁을 피하기 위해 베트남·캄보디아·인도네시아 등 동남아 국가로 생산기지를 대거 이전해왔으나 트럼프 행정부가 동남아 국가에 최고 40%에 달하는 고율의 상호관세를 부과하는 바람에 생산 거점을 옮긴 이점이 사실상 없어진 만큼, 이들 업체들이 본국으로 다시 되돌아가야 할지 여부를 놓고 딜레마에 빠졌다고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 4일 보도했다.

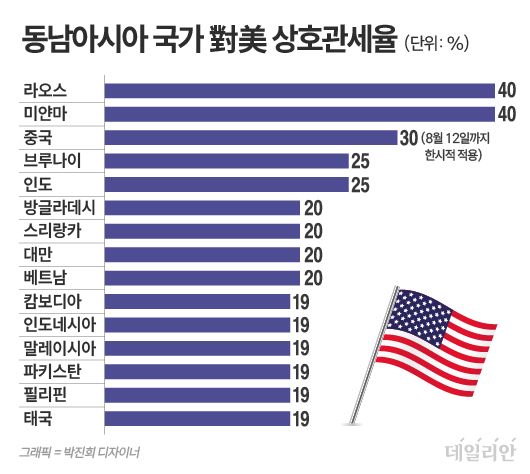

트럼프 대통령은 앞서 동남아 국가에 15~40% 상호관세를 매겼다. 중국을 대신할 새로운 생산기지로 급부상한 베트남과 인도에는 각각 20%, 25%(27일부터 25% 추가해 총 50% 관세 부과)를 각각 매겼다. 캄보디아·인도네시아·말레이시아·태국·필리핀에는 19%, 미얀마·라오스에는 40% 고율관세를 각각 부과했다.

특히 중국산 제품이 제3국을 거쳐 미국에 들어오는 우회수출(환적)에는 40% 고율관세를 추가로 부과하기로 했다. 중국 제조업체들이 활용해오던 대미 관세회피용 ‘차이나+1’ 전략의 효과가 크게 떨어지고 있는 것이다. 중국 기업들은 그동안 미국의 ‘관세폭탄’을 대비해 중국이 아닌 제3의 국가에 생산·공급기지를 두고 위험을 분산하는 ‘차이나+1’ 전략을 구사해왔다.

미국의 대중 관세와 동남아 국가 관세 간 격차가 10%포인트 안팎이라면 물류의 효율성과 융통성, 비용 등의 측면에서 기존 중국 생산망을 유지하는 게 낫다는 게 경제전문가들의 대체적인 견해다. 지난달 28~29일 미국과 3차 고위급 무역협상을 끝낸 중국은 트럼프 대통령의 최종 승인이 지연되고 있지만 당분간 현재 30% 수준이 유지될 가능성이 높다.

중국 광저우자동차그룹(GAC) 산하 전기차 제조업체 GAC아이온이 태국 라용에 건설한 해외 첫 공장. ⓒ 광저우일보 홈페이지 캡처

중국 광저우자동차그룹(GAC) 산하 전기차 제조업체 GAC아이온이 태국 라용에 건설한 해외 첫 공장. ⓒ 광저우일보 홈페이지 캡처

사정이 이렇다 보니 캄보디아과 베트남에 생산 공장을 세운 의류·신발·완구·문구 등 상당수 중국 기업들이 리쇼어링(Reshoring·해외 공장을 본국으로 재이전)을 검토하고 있다. 중국 푸젠(福建)성 푸저우(福州) 소재의 린허(林和) 민위안(閩源)공사 대표는 “캄보디아에 생산공장이 있는데 미국의 우회수출 관세폭탄 때문에 바이어들이 선뜻 주문하지 못하고 있다”며 “대다수 미국 바이어들은 중국산 구매를 늦추면서 관망하고 있다”고 한숨을 내쉬었다.

이미 캄보디아로 주력 생산 시설을 이전한 푸젠성 취안저우(泉州)의 조명업체 성위리핀(乘鈺禮品)은 중국과 동남아 현지 생산단가 격차가 많이 사라진 데다 오히려 베트남 생산 업체들과 경쟁이 치열해지면서 중국 생산 비중을 확대하고 있다.

홍콩에 본사를 둔 장난감 및 전자제품 제조업체인 윈우드(Wynnewood)의 브라이언트 찬 대표는 관세 리스크를 회피하기 위해 올해 중국 남부 광둥(廣東)성 둥관(東莞)에 있는 공장을 인도네시아로 이전하려던 계획을 접었다. 그는 인도네시아 공장 이전으로 얻을 관세 이점이 사라졌기 때문”이라고 강조했다.

둥관에서 장난감 생산공장 네 곳을 운영하는 자오펀(趙芬) 대표는 “많은 경쟁사들이 베트남에 생산공장을 차렸지만 후회하고 있다”며 “부동산 가격상승과 노동력 효율 저하, 관세 인상 등으로 비용이 과거보다 훨씬 증가했다”고 털어놨다. 그러면서 “저가 중국산 제품에 대한 관세로 인한 추가 부담은 미미한 만큼 새로운 관세 국면에서는 오히려 중국이 유리해진 측면이 있다”고 덧붙였다.

글로벌 기업들도 중국 복귀 카드를 만지작거리고 있다. 트럼프 대통령이 처음에 중국산 수입품에 145% 관세를 부과했을 때 해외 투자를 늘렸던 수많은 중국 기업들은 동남아 국가들의 대미 관세가 높아지자 “잘못된 결정을 내렸다”고 잇따라 고백하고 나섰다.

미 가정용품 제조업체 레이앤고(Lay N’ Go)는 올해 생산기지를 캄보디아로 옮겼다. 하지만 미·중 고위급 무역협상 추이를 살펴보면서 다시 중국 현지 생산을 검토할 방침이다. 중국 공장에서 생산하다 캄보디아로 이전했는 데, 이전 과정에서 유연성·효율성과 물류 편의성이 크게 떨어졌다는 분석이 나왔다는 것이다. 이런 판국에 관세 이점마저 사라진다면 굳이 캄보디아에서 생산을 고집할 필요가 없다는 것이 레이앤고 측의 판단이다.

세계 최대 규모 스포츠용품 소매업체 중 하나인 스위스 인터스포츠(Intersport)는 핵심 생산 거점을 중국으로 옮기는 방안을 검토하고 있다. 지난해 14억 유로(약 2조 2700억원) 매출액을 기록한 PB(자체상표) 제품을 중국에서 더 많이 조달하겠다는 방침이다. 중국과 방글라데시, 베트남, 캄보디아 등 여러 나라에서 제품을 생산하고 있는 인터스포츠는 베트남, 방글라데시 등에선 경쟁이 치열하지만 중국이 여전히 잉여 생산능력이 있다고 있다고 설명했다.

루이스 루 영국 옥스퍼드이코노믹스 아시아 담당 수석 이코노미스트는 “‘차이나+1’ 전략은 이미 심각한 압박에 직면했다”며 “일부 기업은 더 먼 지역으로 이전을 고민할 수 있겠지만 많은 경우 중국으로 되돌아갈 가능성이 높다”고 내다봤다.

중국 장쑤성의 한 항구에 수출용 컨테이너 선박이 정박해 있다. ⓒ AP/연합뉴스

중국 장쑤성의 한 항구에 수출용 컨테이너 선박이 정박해 있다. ⓒ AP/연합뉴스

이런 가운데 중국 기업들이 미국발 고율 관세를 피하기 위해 상대적으로 관세율이 낮은 동남아 국가를 경유해 미국으로 보내는 ‘우회수출’ 물량을 늘리고 있는 것으로 파악됐다. 미국으로의 직접 수출 대신 제3국을 거쳐 우회하는 방식으로 관세 부담을 줄이고 있다는 분석이 나온다.

FT에 따르면 지난 5월 중국의 대미 수출은 전년 같은 기간보다 43% 급감했다. 금액으로 환산하면 150억 달러(약 20조 8000억원)가량 줄어든 셈이다. 반면 중국 공식 통계에서 5월 중국의 수출은 4.8% 증가했다. 아세안(ASEAN·동남아국가연합)과 유럽연합(EU)으로의 수출이 각각 15%, 12%가 늘어나면서 대미 수출 감소분을 상쇄했다는 것이다.

이 같은 현상은 2018년 1차 미·중 무역전쟁 당시에도 목격됐다. 당시 미국은 중국으로부터의 수입이 급감했지만 베트남과 멕시코로부터의 수입은 증가했다. 중국 업체들이 미국에서 부과한 고율관세를 피해 동남아의 다른 나라를 통한 ‘우회수출’을 늘렸던 것으로 해석됐다.

영국 런던 소재 경제분석기관인 캐피털이코노믹스는 5월 중국산 수출품 34억 달러 규모가 베트남을 통해 미국에 수출된 것으로 추정했다. 이는 1년 전보다 30% 증가한 수치다. 더욱이 인쇄회로를 비롯해 전화기 부품, 평면 디스플레이 모듈 등 전자 부품 수출이 54% 급증한 것으로 집계됐다.

ⓒ 자료: 미국 백악관/FT

ⓒ 자료: 미국 백악관/FT

이와 관련해 미국은 최근 베트남과의 무역협상에서 중국산 환적품에 40%의 고율 관세를 도입하는 등 원산지 세탁 차단에 팔을 걷어붙였다. 인도네시아를 통한 우회수출 역시 많아졌다. 5월 인도네시아를 경유해 수출한 것으로 추정되는 물량은 8억 달러 규모다. 1년 전보다 25% 늘어났다.

제라르드 디피포 미 랜드연구소 수석연구원은 올해 4월부터 6월까지 중국의 대동남아 수출 증가분 중 30%가량이 최종적으로 미국에 들어오는 ‘우회수출’ 제품인 것으로 드러났다고 밝혔다. 스탠더드앤푸어스(S&P) 글로벌에 따르면 지난 1년 간 중국이 동남아 10개국에 수출한 규모가 3300억 달러나 늘어났고, 이들 나라에서 미국으로의 수출은 2200억 달러 증가하는 데 그쳤다.

■ 용어 설명

'차이나+1' 전략은 트럼프 대통령의 1기 집권 당시 중국산 제품에 대한 대규모 관세 조치에 대응해 중국 외 제3국으로 생산시설을 분산시키는 방식을 뜻한다. 그러나 트럼프 대통령이 2기 집권 시 모든 국가를 관세부과 대상으로 삼겠다는 입장을 고수하면서 이 전략의 실효성은 크게 떨어지고 있다는 있다는 분석이다.

ⓒ

ⓒ

글/ 김규환 국제에디터

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기