DFT 기반 머신러닝 활용…복잡합금 설계 가능성 열어

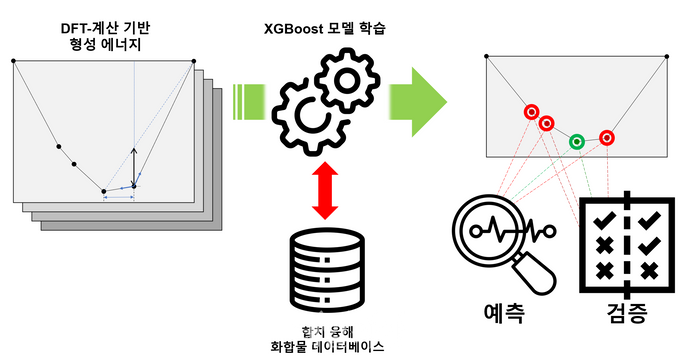

융해 유형 예측 모델학습 및 평가 과정 개요 이미지. ⓒ한국과학기술원

융해 유형 예측 모델학습 및 평가 과정 개요 이미지. ⓒ한국과학기술원

한국과학기술원(KAIST)은 고온 실험 없이 합금의 융해 특성을 예측할 수 있는 인공지능(AI) 모델을 개발했다.

고온에서만 확인할 수 있었던 '합치 융해(congruent melting)' 특성을 이론 기반으로 정밀 예측한 사례로, 미래 고엔트로피 합금이나 초내열 합금 설계에 새로운 전기를 마련할 것으로 KAIST 측은 예상하고 있다.

KAIST는 14일 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 미국 노스웨스턴대 크리스 울버튼 교수팀과 국제 공동연구를 통해 합금의 융해 반응을 예측하는 고정확도 머신러닝 모델을 개발했다고 밝혔다.

합치 융해란 합금이 녹을 때 성분이 변하지 않고 그대로 유지되는 현상으로, 자동차와 기계 부품 등에 쓰이는 강철 합금 제조에서 중요한 물성이다. 지금까지는 고온 실험 외에는 이 현상을 확인할 방법이 없었다.

연구팀은 밀도범함수이론(DFT)을 통해 얻은 형성에너지(합금 안정성 지표)와 기존 실험 데이터를 결합해 머신러닝 알고리즘을 훈련시켰다. 이 모델은 4536개 이원계 화합물의 융해 유형을 학습했으며, 특히 XGBoost 기반 분류 모델이 82.5%의 예측 정확도를 기록해 가장 우수한 성능을 보였다.

AI 모델이 판단에 활용한 주요 인자를 분석한 결과, 형성에너지 곡선의 기울기 변화 정도(Convex hull sharpness)가 가장 결정적인 요인으로 나타났다. 이 수치는 특정 조성에서 에너지적으로 얼마나 안정적인지를 나타내는 값으로, 샤플리 기법을 통해 도출됐다.

KAIST는 이번 연구 성과가 고온 합금 실험의 한계를 보완할 수 있을 뿐 아니라, 향후 다성분계 합금 설계에도 폭넓게 응용될 수 있을 것으로 보고 있다. 특히 실제 실험과의 일치도도 높아 구조 안정성 예측이나 신소재 개발에 실용적 효과가 클 것으로 기대된다.

홍승범 KAIST 교수는 “계산, 실험, 머신러닝이 결합된 이번 연구는 경험 기반의 합금 설계에서 벗어나 데이터 기반 예측 설계로 나아가는 전환점”이라며 “향후 생성형 AI나 강화학습까지 접목하면 새로운 합금을 자동 설계하는 시대도 가능할 것”이라고 말했다.

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기