이영일 “대한민국을 웅비시킨 대통령”

“본의 아니게 정치에 개입”

“확고한 단임 의지와 실천”

“군대 통한 정치개입 시도 안해”

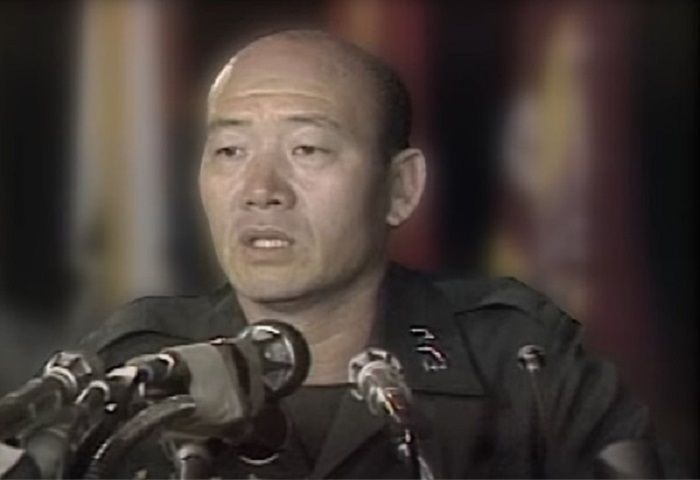

1980년 5월 17일 국내 전체로 비상계엄령을 확대 조치한 전두환 전 대통령. ⓒ KBS 전북 유튜브

1980년 5월 17일 국내 전체로 비상계엄령을 확대 조치한 전두환 전 대통령. ⓒ KBS 전북 유튜브

계절의 여왕 5월이다. 한국 현대사에서 5월은 흔히 5·18과 함께 기억되곤 한다. 필자는 5·18 45주년을 맞아 전두환 시대를 돌아보는 것도 필요한 일이겠다 싶다.

필자는 민주화 시대 또는 운동권이 그렸던 한국 현대사를 재조명하는 작업을 진행하고 있다. 4·19, 5·16과 대면했고 이승만 대통령의 새로운 면모와 만났다. 그 과정에서 4·19의 주역 중 한 사람인 이영일의 책 “미워할 수 없는 우리들의 대통령”을 읽게 되었다. 다 동의하긴 어렵지만 부정하기 어려운 진실을 담고 있었다. 나는 전두환 시대를 재평가하는 작업의 처음으로 이영일의 평가를 소개하고자 한다.

먼저 이영일 선생을 간략히 소개할 필요가 있겠다. 이영일 선생은 1939년생으로 서울대 정치학과 58학번이다. 1960년 4·19 이전 주로 정치학과 학생들로 조직된 이념 써클(동아리) 신진회의 멤버였고 4·19와 4·19의 연속선상에서 진행된 민족통일연맹에 참가했다. 60년대 한일 협정 반대 투쟁 과정에서 다시 투옥되었고 그 이후에는 국토통일원, 민주정의당에서 일했으며 국회의원을 지내기도 했다.

4·19 이후 박정희-전두환 정권 등 제도권에 합류한 사람들을 변절자·출세주의자로 폄하하는 경향이 있지만 상황은 그렇게 단순하지 않다. 이영일은 이미 1960년대 후반에 4·19를 민주주의가 아니라 근대화와 빈곤퇴치의 관점에서 분석하고 박정희류의 개발독재를 긍정하는 글을 쓴 바 있다. 요지는 박정희-전두환 정권에 합류한 정치적 이유가 분명했다는 것이다.

이영일 선생은 이승만·박정희 대통령을 긍정 평가한 데 기초하여 전두환 대통령을 “대한민국을 웅비시킨 대통령”으로 평가한다. 그러면서 전두환의 업적을 다음 일곱 가지로 요약한다.

첫째는 전두환 대통령 본인은 대통령에 대한 욕심이 없었음에도 12·12를 수사하는 과정에서 본의 아니게 정치에 개입할 수밖에 없었다고 본다. 시대가 자기에게 “그 직을 맡도록 요구했을 때 이를 받아들일 뱃심과 용기가 있는 지도자였다”라는 것이다.

이는 12·12 사태에 대한 진실과 긴밀히 연관되어 있다. 이영일은 12·12 사태에 대해 “국가원수 시해범으로 김재규는 쉽게 체포했지만, 그 시해의 배경이 된 정권 탈취계획과 배후의 관련 인맥을 밝히게 되면서 상급자인 정승화 육군참모총장을 강제로 체포하지 않을 수 없었고 그를 강제로 체포하면서부터 국군 보안사령관 전두환은 호랑이 등에 올라타지 않을 수 없게 되었다”라고 평가한다.

권력욕에 사로잡힌 전두환과 신군부가 군 지휘체계를 무력화시키고 권력을 찬탈한 사건으로 보는 세간의 평가와는 다른 대목이다.

둘째는 확고한 단임 의지와 실천이다. 이영일에 따르면 “그는…. 단임 정신에 확고히 서서 내치 외교를 수행, 후임자에게 평화적으로 정권을 넘긴 채 손녀딸을 안고 당당히 청와대 문을 걸어 나온 단임 약속을 지킨 지도자”이고 그 때문에 한국에서 장기 집권을 용납하지 않는 정치문화가 만들어졌다는 것이다.

물론 국민 대중의 힘에 굴복한 결과였다고 반문할 수 있다. 그러나 6월항쟁이 군부 충돌에 의한 유혈사태가 아니라 6·29 선언이라는 정치적 타협으로 마무리되고 여기에서 전두환 대통령이 일정한 역할을 한 것은 부인하기 어려운 사실이다.

셋째는 대북정책에서 안보와 통일의 균형, 넷째는 경제안정과 경제성장의 기틀 마련, 다섯째는 인사정책, 여섯째는 88 올림픽의 성공, 일곱째는 “재임 중 정권 유지의 수단으로 한 번도 군부대를 동원하거나 계엄령을 선포해 상황 대처에 나선 일이 없다는 사실”을 지적한다.

셋째. 넷째. 여섯째는 평가의 강도에 차이가 있겠지만 동의가 될 듯하고 다섯째는 인사를 잘한 것은 중요하지만 정권을 평가하는 거시적인 맥락에서 보면 다소 지엽적일 수 있다.

일곱째는 군대를 통한 정치개입을 시도하지 않은 점이다. 박정희 시대는 위수령·계엄령이 빈번했다. 학생운동은 박정희 정권에 정면으로 도전했는데 박정희 정권은 긴급조치와 군대를 동원해 학생운동을 막았다. 반면 전두환 시대는 기본적으로 경찰력을 통해 학생운동의 도전에 대응했다. 이영일은 이를 평화적 정권교체를 향한 전두환의 일관된 신념과 의지를 보여주는 것이라고 평가한다. 이를 바탕으로 한국 정치는 평화적 정권교체와 군 동원 부정이라는 확고한 전통이 생겼다는 것이다.

인간은 일정한 시대 역사적 상황 속에서 삶을 이어간다. 인간이 자신의 시대를 객관화하기 어려운 것도 이 때문이다. 역사적 평가들이 해당 시대를 살았던 사람들이 사라진 뒤 비로소 주관적 편견 없이 이루어질 수 있는 것도 같은 이유이다. 민주화 시대가 저물어가는 지금 민주화 시대가 남겼던 역사적 평가를 재검토할 때가 되었다고 본다.

ⓒ

ⓒ

글/ 민경우 시민단체 길 상임대표

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 주요뉴스

실시간 주요뉴스

댓글 쓰기