美, 2050년 원전 발전용량 400GW로 끌어올리는 행정명령 초안 마련

中 장악 원전시장 美 주도 재편, AI발전에 따른 전력수요 대비가 목적

中, 신규 원전에 독자개발 3세대 채택…“원자력 핵심설비 100% 국산화”

中, 4년째 신규 원전 10기 건설…2030년쯤 원전 설비용량 1위로 ‘崛起’

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 12일 미 워싱턴 DC 백악관 루스벨트룸에서 새로운 미·중 무역협정, 고가의 처방약 문제 등에 관해 발언한 뒤 처방약 가격인하 조치를 담은 행정명령에 서명하고 있다. 뒷줄 왼쪽부터 마틴 마카리 미국 식품의약국(FDA) 국장, 제이 바타차르야 국립보건원(NIH) 원장, 로버트 케네디 주니어 보건복지부 장관, 메흐메트 오즈 메디케어·메디케이드 서비스센터(CMMS) 국장. ⓒ EPA/연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 12일 미 워싱턴 DC 백악관 루스벨트룸에서 새로운 미·중 무역협정, 고가의 처방약 문제 등에 관해 발언한 뒤 처방약 가격인하 조치를 담은 행정명령에 서명하고 있다. 뒷줄 왼쪽부터 마틴 마카리 미국 식품의약국(FDA) 국장, 제이 바타차르야 국립보건원(NIH) 원장, 로버트 케네디 주니어 보건복지부 장관, 메흐메트 오즈 메디케어·메디케이드 서비스센터(CMMS) 국장. ⓒ EPA/연합뉴스

미국이 ‘원자력발전 르네상스’를 천명했다. ‘원전 굴기(崛起)’를 위해 집중 투자하는 중국과 비교해 원자력발전에 크게 뒤처졌다고 판단한 미국이 원자력 발전용량을 획기적으로 늘리는 행정명령을 준비하고 있는 것이다.

도널드 트럼프 행정부는 오는 2050년까지 원자력 발전용량을 대폭 끌어올리는 내용이 담긴 ‘원전 르네상스를 연다’는 제목의 행정명령 초안을 마련했다고 미 뉴욕타임스(NYT)는 지난 10일 보도했다. 원전 건설을 통해 중국 등에 의존하는 글로벌 원전 시장을 미국 주도로 재편하겠다는 의도가 담겼다는 분석이 나온다.

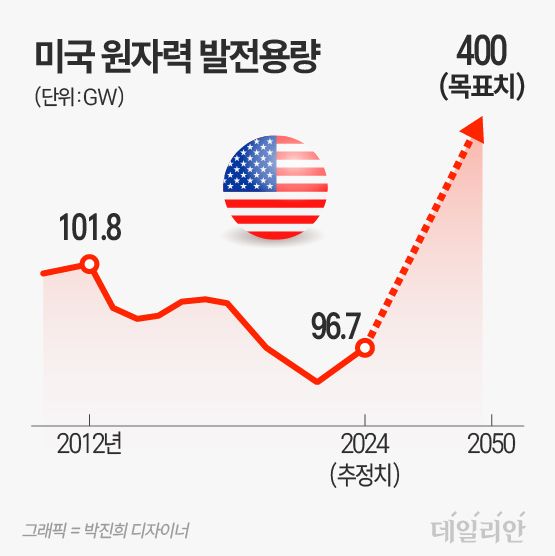

모두 4개로 구성된 ‘원전 르네상스’ 행정명령 초안에 따르면 트럼프 행정부는 원전발전 용량을 현재 100기가와트(GW) 안팎에서 25년 후인 오는 2050년까지 400GW로 늘릴 방침이다. 1GW는 미국의 100만 가구에 전력을 공급할 수 있는 규모다.

트럼프 행정부는 행정명령 초안에서 “지난 2017년 이후 전 세계에 설치된 원자로의 87%가 중국과 러시아 설계에 기반하고 있다”며 “이런 추세는 계속될 수 없으며 미국은 원자력 르네상스를 재개하기 위해 신속하고 단호하게 조치해야 한다”고 강조했다.

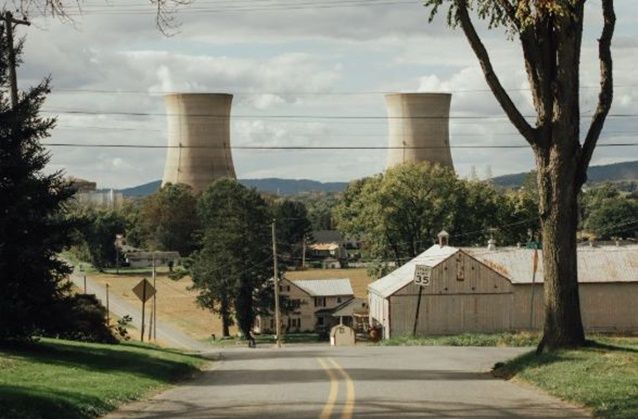

미국 펜실베이니아주 스리마일섬 원자력 발전소의 냉각탑. ⓒ 미 뉴욕타임스 홈페이지 캡처

미국 펜실베이니아주 스리마일섬 원자력 발전소의 냉각탑. ⓒ 미 뉴욕타임스 홈페이지 캡처

미 정부가 원전발전 용량을 4배나 많은 수준으로 늘리기로 한 것은 전력 소비가 많은 인공지능(AI)산업 발전 등으로 폭증하는 전력 수요에 선제적으로 대처하기 위해서다. 여기에다 미국이 1979년 스리마일섬 사고 이후 원전산업을 사실상 방치하고 있는 사이에 중국과 러시아가 세계 원전 시장을 쥐락펴락한다는 우려감도 크게 작용했다.

미 에너지정보청에 따르면 미국의 원전발전 용량은 지난해 말 기준 96.7GW다. 2012년 101.8GW로 정점을 찍고 감소한 뒤 큰 변화를 보이지 않고 있다. 미국은 1979년 펜실베이니아주 스리마일 원전사고 이후 원전산업을 한동안 도외시하다가 2012년 조지아주 보글 3·4호기 원전 건설을 승인하면서 다시 원전에 관심을 가졌다. 하지만 고임금과 복잡한 인허가 절차 탓에 미국 내 신규 원전건설은 사실상 거의 늘어나지 않았다.

세계 최대 원전 보유국인 미국은 현재 94기의 원전을 가동 중이다. 하지만 30여 년간 가동된 신규 원전은 3기에 불과하다. 반면 중국은 비슷한 기간 원전을 공격적으로 늘렸다. 특히 개발도상국 시장에서 중국과 러시아 원전이 거의 독점적 지위를 누렸다. 트럼프 행정부가 행정명령을 통해 ‘원전 르네상스’를 추진하고 나선 이유다.

행정명령 초안에는 미 원자력규제위원회(NRC)의 느린 인허가 절차를 지적하는 내용이 담겼다. 관련 규정을 전면 개정해 신규 원자로 승인 여부를 18개월 이내에 결정하도록 요구하는 방안이 포함됐다. 방사선 노출과 관련한 원자력규제위의 안전 기준도 재검토하도록 했다. 현재의 방사능 노출 안전기준이 너무 엄격하다며 미 노동부 산하 산업안전보건청(OSHA)이 이를 재고해야 한다고 촉구하기도 했다.

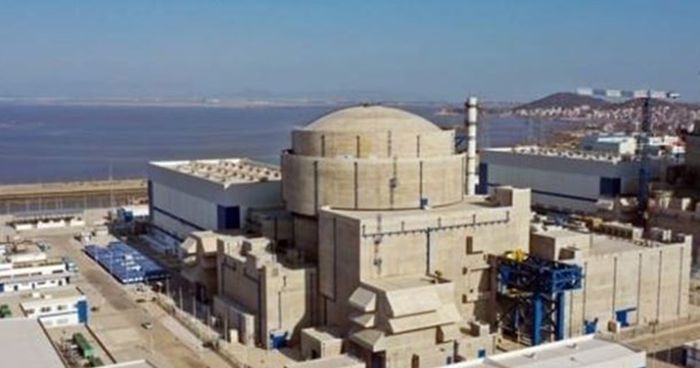

중국이 자체 개발한 3세대 원자로 기술인 '화룽(華龍) 1호'를 채택한 푸젠성 푸칭 원전 5호기. ⓒ 신화/연합뉴스

중국이 자체 개발한 3세대 원자로 기술인 '화룽(華龍) 1호'를 채택한 푸젠성 푸칭 원전 5호기. ⓒ 신화/연합뉴스

국방부가 원자로 설치와 주문에 직접 나서는 방안도 포함됐다. 일부 AI데이터센터를 ‘국방 핵심 인프라’로 지정해 에너지부 관할 시설에 원전을 설치하자는 것이다. 해당 시설에서 전력을 공급받으면 원자력규제위 심사를 피할 수 있다. NYT는 “원자력규제위가 독립 기관인 만큼 대통령이 원자력규제위에 전면 개편을 명령할 수 있을지는 불확실하다”고 내다봤다.

미 핵연료 공급망을 재건하기 위한 계획 수립도 지시했다. 지난 몇 년간 미국은 핵연료 대부분을 러시아에서 수입했다. 행정명령 초안은 “미국이 새로운 원자로 디자인을 개발하지 않으면서 10여 년간 설치된 원자로 대다수가 중국과 러시아의 설계에 기반을 두고 있다”고 지적했다.

트럼프 대통령은 지난 1월 취임 때 ‘에너지 비상사태’를 선포하고 화석연료 규제 완화를 추진했다. AI데이터센터 확대에 따른 전력공급 필요성도 역설했다. 구글과 아마존, 마이크로소프트(MS) 등 빅테크도 AI 데이터센터에 대한 24시간 전력공급이 풍력·태양광 발전만으로는 불가능하다고 보고 안정적인 전력망으로 원전을 주목하고 있다.

크리스 라이트 미국 에너지부 장관은 지난 7일 하원 청문회에서 “원자로 건설을 통해 민간 자본 수백억 달러 끌어들일 것”이라며 “그 목표를 달성할 것이라고 강하게 확신한다”고 호언장담했다.

ⓒ 자료: 미 에너지정보청

ⓒ 자료: 미 에너지정보청

다만 트럼프 대통령이 해당 행정명령에 서명하더라도 미국이 ‘원전 르네상스’를 열 수 있을지는 불투명하다. NYT는 “트럼프 행정부가 준비 중인 조치들이 실제로 신규 원전 건설 붐으로 이어질지는 미지수”라며 “전임 조 바이든 행정부 역시 원전 확대에 적극 나서면서 일부 성과를 거뒀지만, 당시 핵심 역할을 한 연방 부처의 인력이 대거 줄어든 상태”라고 강조했다.

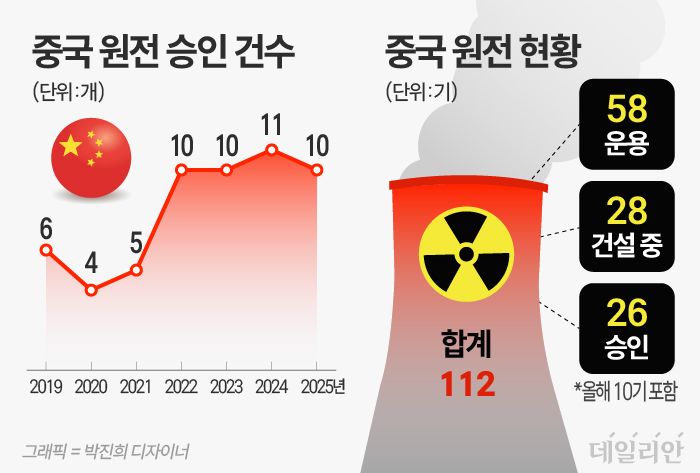

반면 중국의 ‘원전 굴기(崛起)’ 행보는 날렵하다. 중국 정부가 신규 원자로 10기 추가 건설 프로젝트를 발빠르게 승인한 것이다. 건설 중인 원전이 계획대로 완공되면 중국은 2030년쯤 원전 설비 용량에서 세계 1위를 차지할 전망이다.

국무원은 지난달 27일 상무회의를 열고 5개 원전 프로젝트를 승인했다. 리창(李强) 총리는 회의에서 “원자력 발전은 절대적 안전을 보장해야 하며, 세계에서 가장 높은 안전기준에 따라 원전을 건설 운영해야 한다”고 역설했다.

이번에 승인된 프로젝트는 ▲광시(廣西)장족자치구 팡청강(防城港) 원전 3기(5·6호기) ▲광둥(廣東)성 타이산(臺山) 원전 2기(3·4호기) ▲저장(浙江)성 싼원(三門) 원전 3기(5·6호기), ▲산둥(山東)성 하이양(海陽) 원전 3기(5·6호기), 푸젠(福建)성 샤푸(霞浦) 원전 1기(1·2호기) 등 원자로 10기가 추가된다.

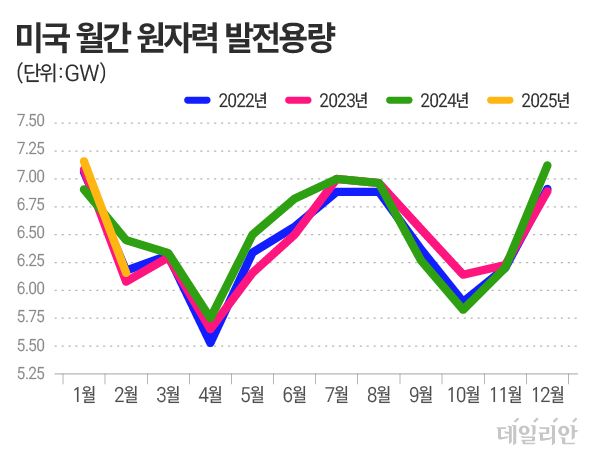

ⓒ 자료: 미 에너지정보청

ⓒ 자료: 미 에너지정보청

특히 신규 원전 프로젝트는 중국이 독자 개발한 3세대 원전을 채택했다. 중국에서 100만㎾급 3세대 원전 1기를 건설하는 데 필요한 투자액은 200억 위안(약 3조 8736억원)으로 추산된다. 중국 경제매체 차이신(財新)은 “중국은 2022년 이후 4년 내리 원자로 10기 건설을 승인했다”며 “올해 원전 투자총액은 2000억 위안을 넘어설 전망”이라고 전했다.

중국의 원전 건설은 독보적인 세계 1위다. 세계원자력협회(WNA)에 따르면 중국이 건설 중인 원전발전 용량은 3만 1985메가와트(㎿)로 2위 러시아 4903㎿의 6.5배가 넘는다. 중국은 2011년 동일본 대지진에 따른 후쿠시마 원전 사고로 전 세계가 주춤한 사이에도 원전 건설을 멈추지 않았다.

중국 인민일보(人民日報) 소속 국제뉴스 전문지 환구시보(環球時報)에 따르면 지난해 중국의 누적 원자력 발전량은 4447억킬로와트(㎾)에 도달해 국가 전체 발전량의 4.72%를 차지하며 세계 2위를 기록했다. 원자력전력 생산비중은 2035년 10%, 2060년에는 18%까지 끌어올릴 예정이다.

중국 원자력산업협회가 내놓은 ‘중국 핵에너지발전보고 2025’ 청서(靑書)에 따르면 지난해 말 기준 중국의 상용 원전은 58개, 설비용량은 5976만㎾다. 미국과 프랑스에 이어 세계 3위를 차지했다. 건설 중인 발전소 설비 용량은 18년 연속 세계 1위를 유지하고 있다.

ⓒ 자료: 중국 원자력산업협회

ⓒ 자료: 중국 원자력산업협회

원전 기술 자립 속도도 높이고 있다. 지난해 중국은 핵심 원자력 설비의 100% 국산화를 달성했다고 밝혔다. 지난해에는 원전 주요 설비 114대가 인도돼 2023년 대비 2배로 늘었다. 중국이 독자개발한 3세대 가압수형 원자로 화룽1호는 이미 파키스탄에 수출해 해외 시장개척에 나섰다.

궈허(國和) 시리즈를 비롯해 차세대 소형모듈형 원전 개발도 속도를 내고 있다고 블루북은 강조했다. 차오슈둥(曹述棟) 중국원자력산업협회(CNEA) 상무부회장은 “중국의 자주적 연구개발이 지속적으로 새로운 돌파구를 마련하고 있다”며 지난해 기준 중국의 원자력 핵심 설비 국산화율이 100%라고 강조했다.

ⓒ

ⓒ

글/ 김규환 국제에디터

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기