입법처 “기초지자체 중심 초기대응, 대형산불 한계”

법체계 불일치·지휘 혼선 등 구조적 문제 개선 필요

“단계 간소화·전문 조직 중심 대응체계 전환” 제언

ⓒ국회입법조사처

ⓒ국회입법조사처

현행 산불대응 발령기준인 시·군·구 차원 초기대응을 산림청·소방청 또는 시·도 차원에서 주도해야 한다는 제언이 나왔다. 최근 발생한 영남권 산불처럼 발생 초기 강풍에 의해 급속히 확산될 경우에는 현행 산불대응 발령기준에 따른 초기대응 실효성 의문이 제기되면서다.

8일 국회입법조사처가 최근 발간한 최근 산불대응 관련 주요 쟁점 및 향후 과제에 따르면, 지난 3월 영남권에서 발생한 산불은 초속 25m/s 강풍을 타고 급속히 확산되면서 큰 피해를 입힌 것으로 분석된다. 고온건조한 기후, 험준한 산악지형 특성, 낙엽 등 연료 축적 및 소나무 등 침엽수 중심 산림도 대규모 확산에 영향을 미친 것으로 보고 있다.

특히 진화 과정에서 지휘체계 혼선, 진화 인력 한계, 진화헬기 노후, 피해 보상과 복구 문제점, 처벌기준 강화 필요성도 지적되고 있다.

산불진화 과정에서 산불진화 인력 및 장비 부족, 지휘체계 혼선 등으로 인해 효과적인 대응이 되지 못했다는 비판도 나왔다.

현행 산불대응 주관기관은 ‘재난 및 안전관리 기본법’과 같은 법 시행령에 따라 산림청이다.

그러나 실제 신불진화는 산림보호법 제37조 및 제28조에 따라 중·소형산불은 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 또는 국유림관리소장이, 대형산불은 시·도지사가 각각 산불현장 통합지휘본부장이 돼 지휘하도록 돼 있다.

입법처는 기본법과 산림보호법이 서로 산불대응 주관기관을 다르게 규정해 두 법률간 법 체계적으로 정합하지 않는 문제점을 지적했다.

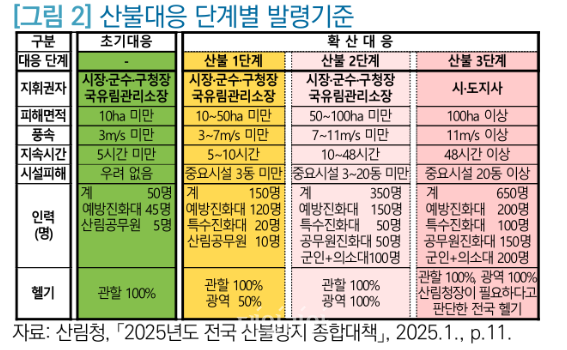

산불대응 발령기준은 피해면적, 풍속 및 지속시간 기준으로 초기대응, 확산대응(산불 1~3단계) 단계로 구분된다. 초기대응 및 산불 1~2단계까지는 시장·군수·구청장 및 관할 국유림관리소장이, 산불 3단계에서는 시·도지사가 각각 지휘한다.

하지만 최근 대형 산불처럼 발생초기 강풍에 의해 급속히 확산될 경우 현행 산불대응 발령기준에 따른 시·군·구 차원 초기대응 실효성에 대한 의문이 제기된다.

시장·군수·구청장이 지휘하는 초기대응단계에서는 50명 진화인력과 관할 진화헬기만 운용하도록 하고 있고, 필요한 경우 소방서 등 협조를 받아 공동대응할 수 있지만, 적기 협조를 받기에는 한계가 있다. 이 과정에서 시·군·구, 산림당국, 소방관서 간 혼선이 발생할 수 있다는 점도 문제다.

이에 입법처는 산불발생시 조기진화를 위해 초기대응 단계부터 시·군·구가 아닌 산림청(또는 지방산림청)·소방청 또는 시·도 차원에서 주도해야한다고 조언했다. 단계별 발령기준도 4단계에서 2~3단계로 줄여 대응할 필요성도 있다고 강조했다.

또 현재 서로 다르게 규정돼 있는 산림보호법 산불현장 통합지휘권자 규정과 재난 및 안전관리 기본법 시행령에 따른 산불대응 주관기관 규정 법체계적으로도 정합하도록 개정해야 한다는 주장이다.

입법처는 “산림청, 소방청, 지자체 간 산불대응체계 개편 문제는 향후 지속적으로 논의하되, 먼저 전문성과 인력 등 각 기관의 역량과 장단점을 전체적으로 고려해야 한다”며 “산불대응을 예방, 진화, 피해복구·관리 단계로 구분해 대응체계 개편을 논의하되 각 단계별로 조직을 전문화·고도화하는 방향으로 검토돼야 한다”고 말했다.

이어 “지자체가 주도할 경우에는 관할 지역에 대한 높은 이해도로 산불대응에 유리할 수 있으나 전문인력, 헬기, 장비 등 인프라 부족 문제와 낮은 재정자립도에 따른 지속적인 예산 확보에 한계가 있으므로 소방 및 산림당국의 적극적인 협력이 요구된다”고 덧붙였다.

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기