트럼프 미 생산기지 이전 압박에 애플·삼성 고심

가격 인상시 중고·리퍼폰에 수요 쏠릴 가능성

샤오미·화웨이 등 중국 브랜드도 미 '틈새시장' 기회 전망

애플·삼성, 하이엔드 및 AI 생태계 전략으로 '락인 효과' 극대화할 듯

도널드 트럼프 미 대통령.ⓒEPA/연합뉴스

도널드 트럼프 미 대통령.ⓒEPA/연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 애플과 삼성전자에게 휴대폰을 미국에서 생산하라는 '메이드 인 USA' 정책을 압박했다. 그렇지 않으면 해외 생산 스마트폰에 최소 25%의 관세를 물리겠다고 으름장을 놨다.

두 회사 모두 미국 외 지역을 주요 생산기지로 삼고 있어 관세 협박에도 당장 생산기지를 옮기기는 어려울 것이라는 관측이 지배적이다. 관세 부담에 제품가 도미노 상승으로 이어질 경우 중고폰·리퍼폰(공식 인증 중고폰) 시장으로 수요가 쏠릴 것이라는 전망이 제기된다.

26일 업계 및 외신 등에 따르면 트럼프 대통령은 23일(현지시간) 자신의 SNS '트루스소셜'에 "나는 오래 전 애플의 팀 쿡에게 미국에서 판매되는 아이폰은 인도나 다른 나라가 아닌 미국에서 제조·생산돼야 한다고 알렸다. 그렇지 않을 경우 애플은 최소 25%의 관세를 미국에 지불해야 할 것"이라고 밝혔다.

같은 날 가진 기자회견에서도 트럼프는 새 관세가 6월 말에 발효될 것이라며, 삼성 등 다른 스마트폰 제조사도 마찬가지라고 경고했다. 관세 부담을 피하려면 생산기지를 미국으로 이전하라는 직접적 압박이다.

'메이드 인 USA' 압박에도 업계는 애플이나 삼성 모두 당장 미국으로 생산거점을 옮길 가능성은 낮다고 본다.

댄 아이브스 웨드부시증권 글로벌 기술 리서치 책임자는 CNN과의 인터뷰에서 "(애플의 미 아이폰 생산은) 허구적 이야기"라며 "미국 웨스트버지니아, 뉴저지에 있는 팹을 통해 미국에서 공급망을 구축하면 3500 달러(479만원)짜리 아이폰이 될 것"이라고 말했다. 현재 아이폰16 프로 맥스 가격이 약 150만원임을 감안하면 무려 3배를 넘는 가격이다.

또한 애플이 전체 공급망의 10%만 미국으로 이전하는 데에도 3년이 걸리며, 투자 규모는 300억 달러(41조670억원)에 달할 것으로 추산했다. 인건비, 제조단가, 품질 관리, 공급 유지 등 현실적 제약을 종합적으로 고려한 것으로 풀이된다.

현재까지 애플과 삼성 등은 스마트폰 선행 생산 등으로 관세 불확실성에 대응해왔지만, 트럼프가 구체적인 기한을 두고 생산지 이전을 지속 촉구하면서 가격 인상, 공급지 이전 등의 선택지를 놓고 고심할 것으로 예상된다.

모건스탠리 추정에 따르면 아이폰 87%, 아이패드(iPad) 80%, 맥(Mac) 60%가 중국에서 생산된다. 이들 제품을 합치면 애플 연간 매출의 75%가 중국에서 나온다.

애플 워치와 에어팟의 경우 대부분이 베트남에서 제조된다. 중국 고율 관세가 그대로 관철되고 베트남 관세 46%도 예외없이 적용된다면 아이폰 가격은 2~3배 뛰게 되는 셈이다.

삼성도 마찬가지다. 전체의 스마트폰 절반을 베트남에서, 30%는 인도에서, 나머지 20%는 한국, 브라질, 인도네시아 등에서 생산하는 것으로 알려졌다. 이들 관세는 베트남 46%, 인도 26%, 한국 25%, 브라질 10%, 인도네시아 32%로 관세 부과가 현실화되면 갤럭시 가격도 덩달아 급등하게 된다.

갤럭시 S25 엣지 이미지ⓒKT

갤럭시 S25 엣지 이미지ⓒKT

가격 인상시 중고·리퍼폰에 수요 쏠릴 가능성

업계는 생산기지 이전 보다는 관세 부담분을 판매가에 전가할 가능성을 높게 보고 있다.

김일혁 KB증권 연구원은 "미국에서 스마트폰이 생산되지 않아 전량 수입한다는 점을 감안하면, 필수소비재와 다름없는 스마트폰에 고율의 관세를 부과하는 건 어려울 전망"이라면서도 "아주 부담스럽지 않은 관세는 부과할 가능성이 얼마든지 있는데, 관세 비용을 가격에 전가할 지 여부는 시장 지배력과 경제 상황 등을 감안한 가격의 수요 탄력성이 가장 중요한 요소"라고 설명했다.

그러면서 "아이폰이 스마트폰 시장에서 시장 지배력이 강한 만큼, 애플은 관세를 가격에 전가할 가능성이 있다"고 전망했다.

애플이나 삼성이 관세 부담을 이유로 제품 가격을 올릴 경우 신규·교체 수요가 약화될 수 있다. 대신 중고폰 또는 리퍼폰으로 눈을 돌릴 가능성이 크다. 리퍼폰은 제조사나 공식 업체가 반품·결함 제품을 수리·점검·부품 교체 등 복원 과정을 거쳐 새 제품에 준하는 품질로 재판매하는 공식 인증 중고폰을 말한다.

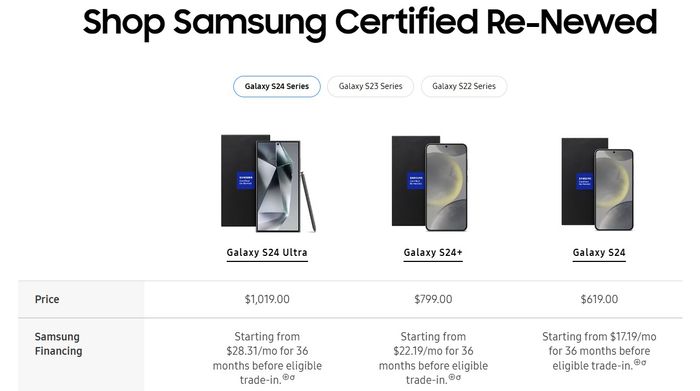

양사 모두 미국에서 공식적으로 리퍼비시폰 서비스를 운영중이다. 삼성전자는 S24·S23·S22 시리즈가, 애플은 아이폰 15 시리즈가 대상이다.

소비자가 미국에서 중고 아이폰 또는 갤럭시를 반납하면 새 제품 구매 시 보상(크레딧)을 제공하는 '트레이드인' 프로그램도 운영중이다.

이미 애플은 중국 아이폰 구매 고객을 겨냥해 구형 기기 반납 시 제공하는 보상 금액을 인상했다. 추가 인센티브 정책으로 미국에 이어 두 번째로 큰 시장인 중국 수요를 끌어올리기 위한 전략이다.

CNBC 보도에 따르면 아이폰 15 프로 맥스의 트레이드인 가치는 최대 5700 위안(약 108만원)으로 기존 5625 위안에서 소폭 올랐다. 아이폰 15 프로도 트레이드인 금액이 4725 위안에서 4750 위안으로 인상됐다. CNBC는 "금액 인상은 크지 않지만, 세계 2위 경제권이자 애플의 핵심 시장에서 점유율 하락과 판매 감소에 직면한 애플이 수요를 자극하려는 의지를 보여준다"고 분석했다.

애플 공식 인증 리퍼비시 아이폰(Refurbished iPhone). 한 번 판매됐거나 반품된 제품을 애플이 직접 점검·수리·새 부품 교체·외관 및 배터리 교환 후 새 제품에 준하는 품질로 재포장해 공식 판매하는 제품.애플 홈페이지 캡처

애플 공식 인증 리퍼비시 아이폰(Refurbished iPhone). 한 번 판매됐거나 반품된 제품을 애플이 직접 점검·수리·새 부품 교체·외관 및 배터리 교환 후 새 제품에 준하는 품질로 재포장해 공식 판매하는 제품.애플 홈페이지 캡처

샤오미·화웨이 등 중국 브랜드도 미 '틈새시장' 기회 전망

애플과 삼성의 제품가 인상으로 중화권 브랜드가 반사이익을 볼 것이라는 주장도 제기된다. 중저가 시장을 주로 공략해온 중화권 브랜드들이 미 시장에 본격 진입할 수 있는 기회가 될 수 있다는 것이다.

카운터포인트리서치에 따르면 미국 스마트폰 점유율은 2024년 4분기 애플 65%, 삼성 18%이며 중화권 점유율은 미미하다. 이를 기회 삼아 샤오미·화웨이 등이 '가성비폰' 콘셉트를 앞세워 미 스마트폰 시장에 잇따라 신제품을 출시할 것이라는 전망이다.

중국산 스마트폰에 대한 규제가 있더라도, 이들은 글로벌 점유율을 끌어올리기 위해 미국 외 지역을 대상으로 판매 총력전을 펼칠 가능성도 제기된다. 작년 글로벌 스마트폰 시장점유율(판매량)은 삼성전자(19%),애플(18%), 샤오미(14%) 수준이다. 미 관세 여파로 애플·삼성이 주춤한 사이, 4~5%p 간극을 빠르게 좁히려 들 것이라는 분석이다.

애플·삼성, 하이엔드 및 AI 생태계 전략으로 '락인 효과' 극대화

당분간 애플과 삼성은 하이엔드 신제품으로 프리미엄 시장 가격 저항선을 돌파하려는 전략을 구사할 것으로 예상된다. 삼성전자는 최근 S25 라인업인 초슬림폰 엣지를 출시했으며 오는 7월 언팩 행사를 통해 폴더블폰도 공개한다. 고객 충성도가 높은 하이엔드 제품으로 돌파구를 모색할 것이라는 전망이다.

애플의 경우 아이폰의 매력을 높게 유지할 전략을 새롭게 공개할 것이라는 관측이 제기된다. 내달 중순 열리는 세계개발자회의(WWDC)에서 새로운 애플 생태계를 발표해 '락인 효과'를 극대화할 것이라는 분석이다.

김일혁 KB증권 연구원은 "애플 AI의 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 6월 9~13일에 열리는 WWDC에서 공개하며 반격의 채비를 갖출 예정"이라며 "애플이 AI의 SDK를 공개하는 걸 넘어 적극적인 개발자 지원 방안을 내놓으면, SDK 공개로 앱스토어 시장을 열고 아이폰의 매력을 높였던 2008년처럼, 아이폰의 AI 활용을 극대화하는 서드파티 앱의 개발이 활발해져 아이폰의 위상은 더욱 높아질 전망"이라고 말했다.

삼성 공식 인증 리뉴드 갤럭시 시리즈(Samsung Certified Re-Newed). 삼성에서 직접 품질 검사, 정품 부품 교체, 새 배터리 장착, 1년 보증 등 새 제품에 준하는 품질로 재포장해 공식 판매하는 리퍼비시 스마트폰. 삼성 미국 홈페이지 캡처

삼성 공식 인증 리뉴드 갤럭시 시리즈(Samsung Certified Re-Newed). 삼성에서 직접 품질 검사, 정품 부품 교체, 새 배터리 장착, 1년 보증 등 새 제품에 준하는 품질로 재포장해 공식 판매하는 리퍼비시 스마트폰. 삼성 미국 홈페이지 캡처

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기