<굿소사이어티 칼럼>조선왕조 500년이야말로 우리가 탈출했던 ‘과거의 지옥’

땀 흘리며 운동하는 외국인에게 고종황제가 말했다. “그렇게 힘든 일을 왜 신하들 시키지 않고 직접하느냐”고. 조선말기 최고 존엄의 수준이다. 시대상황을 고려해 운동의 중요성을 몰라서 그랬을 거라고 이해해야 할까. 아니다. 시대상황을 고려하면 더욱 한심하다. 전 세계가 문호를 개방해 앞으로 나아갈 때, 문 걸어 잠그고 힘든 운동은 신하들 시키면 된다고 이야기하는 나라는 유감스럽지만 망하는 것도 어쩔 수 없다.

그럼에도 불구하고 사극 속 조선은 착하고 화려하다. 형형색색의 아름다운 한복, 지적인 선비, 어진 임금과 그를 존경하는 백성 등 완벽하다. 여기에 세계 최고의 한글, 오백 년 역사의 기록까지 더해지니 우리의 자부심은 한층 높아진다. 이런 생각이 모아져, 능력은 충만한데 착하기까지 해 타국의 시기질투를 받았던 조선은 늘 당하기만 했고, 결국 나쁜 일본에 의해 처참히 무너지고 말았다는 생각이 지배적이다.

일본이 나빴던 건 사실이다. 하지만 조선이 그저 속수무책으로 당한 착한 나라였다는 생각은 위험하다. 남 탓하기 전에 조선의 실상을 냉정하게 들여다보아야 한다. 아프고 불편하겠지만 자화자찬만 늘어놓는 역사보단 객관적인 역사가 필요하기 때문이다. 망하는 데는 다 이유가 있다.

모두 다 가난한 나라, 헬 조선왕조

조선시대 사람들은 거의 다 가난했다. 정확한 통계는 알 수 없지만 최대치로 잡아도 전 국민의 80퍼센트 정도가 점심 또는 하루 한 끼를 일상적으로 걸렀다고 한다. 상인계층이 있었지만, 대부분이 비슷한 수준의 경제생활을 영위했을 뿐 절대 부자는 없었다.

“사회의 상류층(사대부) 인사들마저도 끼니를 건너뛰고, 종이가 없어 책을 쓰지 못하고, 여차하면 여기저기에서 돈을 빌리거나 꾸면서 살아야 하는 나라. 도대체 어디서부터 무엇이 잘못된 것일까.” -‘박제가, 욕망을 거세한 조선을 비웃다’ 중에서-

지배계급이 이 정도인데, 일반 백성들의 삶은 얼마나 비참했을까. 조선의 지배층은 성리학적 관념에 사로잡혀 물질적 풍요보다는 정신적 풍요만을 강조했다. 중국과 일본에서 경제적인 풍요와 선진 문물을 보았음에도 애써 무시했고, 변화하려 하지 않았다. 그러니 나라꼴은 엉망이고 백성들의 삶은 갈수록 피폐해졌다.

모두 다 가난했지만 가난하다고 해서 다 같은 사람이 아니었다. 신분 차별이 엄격했다. 양반과 노비, 남성과 여성을 구분 짓는 것은 물론 사농공상(士農工商)이라고 해서 선비, 농민, 물건을 만드는 사람, 물건을 파는 사람 순으로 차별했다. 나라의 부를 좌우할 공업과 상업에 종사하는 사람들을 천대했다니, 이해가 안 되는 대목이다.

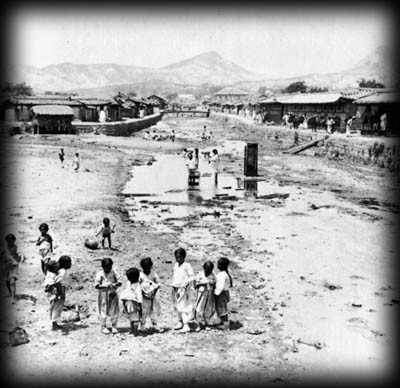

1904년 청계천 풍경. 인터넷 화면 캡처.

1904년 청계천 풍경. 인터넷 화면 캡처.

조선시대에 대한 과도한 미화는 경계해야

조선의 정체는 이런 성리학적 사고에서 나왔다. 물건을 팔아 돈을 버는 행위 자체를 천한 것으로 여겼고, 양반들이 상업에 뛰어드는 것을 법으로 금지했다. 한 나라의 경제 발전은 공업과 상업이 얼마나 발전했느냐에 달렸는데 반대로 가고 있었던 것이다. 그저 농업에만 의존했고, 그나마도 일손과 기술이 부족해 배부른 날보다 배고픈 날이 더 많았다.

일반 백성들에게 사유재산이란 개념이 없으니 살림살이가 나아질 여지도 없었다. 개인이 잘 살려고 노력해도 도무지 개선이 안 되는 구조였고, 그런 개인도 없었다. 그러다 보니 근대화에 성공한 일본과의 격차가 심하게 벌어지고, 임진왜란과 병자호란 이후 지속적으로 내리막길을 걸었다. 조선의 멸망은 주변국의 시기질투에 의해서가 아닌, 자연스러운 수순이었다.

가난했던 조선, 번영의 대한민국으로 거듭나다

가난했던 조선의 역사를 뒤로 하고, 번영의 대한민국이 시작된 건 불과 몇 십 년 사이의 일이다. 자유민주주의와 시장경제를 기반으로 한 대한민국의 눈부신 성장은 전 세계가 인정할 만큼 놀라운 결과였다. 그런데 이를 자랑스럽게 여기기는커녕 몸은 21세기에 살고 있으면서도 마음은 조선시대의 성리학 구조에 머물러 있는 것은 아닌지 놀라울 때가 있다.

조선이 그랬던 것처럼 21세기의 대한민국도 물건을 만들어 파는 사람들을 차별한다. 터무니없이 규제하고 경제적 자유를 옥죈다. 다른 이들 보다 조금 더 잘나가는 것을 보지 못해, 동반 성장해야 한다며 위원회까지 만들었다. 말 그대로 동반성장 하자는 의미에서다. 하지만 이 세상에 동일한 사람은 없다. 외모, 능력, 성격, 의욕, 감정 등 모두 다 제 각각이고, 이렇게 다른 사람들이 만들어내는 산물 역시 모두 다 다르다. 이걸 인정하지 않으면 개인이든 나라든 절대 발전할 수 없다.

가난한 조선에는 시장경제가 없었고, 번영한 대한민국의 중심에는 시장경제가 있다. 시장경제의 핵심은 경쟁과 사익이다. 그리고 이를 통해 생긴 격차는 지극히 자연스러운 것이지, 억지로 없앤다고 해서 해결될 일이 아니다. 만일 경쟁과 사익이 없었다면 대한민국이 어떻게 되었을까? 조선처럼 되지 않았을까. 대한민국을 일컬어 ‘헬 조선’이라는 별명을 붙이는 게 유행이라고 하는데, 헬 조선은 대한민국이 아닌 조선이었다.

역사는 단순히 과거의 사실을 나열하는 것이 아닌, 미래를 위한 교육이다. 헬 조선의 역사를 답습하지 않으려면, 역사를 객관적으로 들여다보고, 그 속에서 교훈을 찾아야 한다. 조선의 멸망은 조선 지배층의 성리학적 사고의 과잉이 만든 참사다. 때문에 조선시대에 대한 과도한 미화는 경계해야 하며, 조선시대 사고방식의 연장선상에서 대한민국을 바라보아선 안 된다.

글/조우현 자유경제원 연구원

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기