포츠머스 강화 회의 사진(출처 P. F. Collier & Son, Russo-Japanese War: A Photographic and Descriptive Review of the Great Conflict in the Far East, 1905)

포츠머스 강화 회의 사진(출처 P. F. Collier & Son, Russo-Japanese War: A Photographic and Descriptive Review of the Great Conflict in the Far East, 1905)

1905년 9월 5일 시어도어 루스벨트 미국 대통령의 중재로 한반도와 만주 일대에서 러시아와 일본 간의 전쟁은 강화 조약을 체결하면서 끝났다. 강화조약은 미국 뉴햄프셔에 있는 군항 도시 포츠머스에서 체결되었기 때문에 이곳 이름을 따와 흔히 ‘포츠머스 조약’이라고 불린다. 덕분에 우리에게는 '포츠머스 조약'으로 더 잘 알려져 있다.

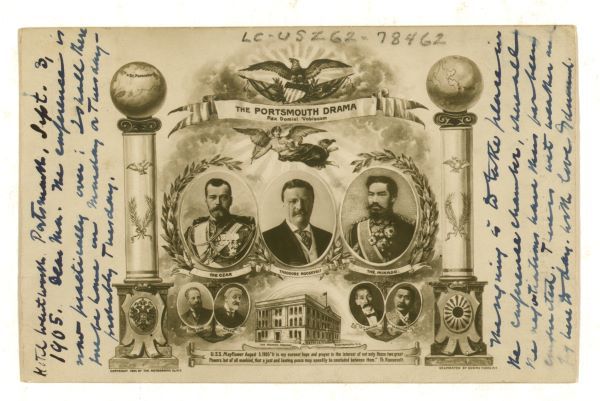

포츠머스 강화조약 체결 축하 엽서. 미국의 중재 아래에서 이루어졌다는 것을 인물의 배치를 통해 묘사(출처 : United StatesLibrary of Congress's)

포츠머스 강화조약 체결 축하 엽서. 미국의 중재 아래에서 이루어졌다는 것을 인물의 배치를 통해 묘사(출처 : United StatesLibrary of Congress's)

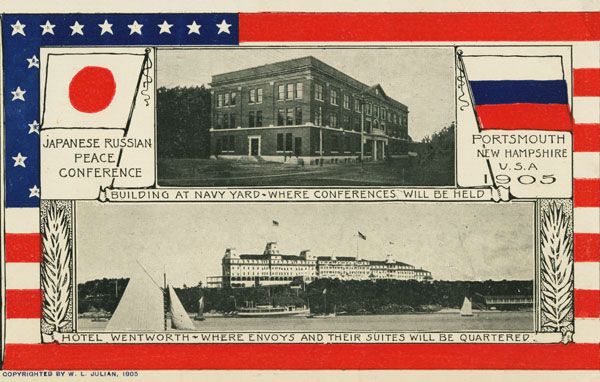

포츠머스 강화조약 체결 축하 엽서. 미국의 중재 아래에서 이루어졌다는 것을 미국 국기 위에 배치하여 묘사(출처 : United StatesLibrary of Congress's)

포츠머스 강화조약 체결 축하 엽서. 미국의 중재 아래에서 이루어졌다는 것을 미국 국기 위에 배치하여 묘사(출처 : United StatesLibrary of Congress's)

러일전쟁은 동북아시아의 주도권을 두고 러시아와 일본 간의 전쟁이었지만, 영국, 미국, 프랑스, 독일 등 당시 주요 열강이 직간접적으로 개입하거나 관련되었기 때문에 일부에서는 ‘0차 세계대전’이라고 일컬어지기도 한다. 전쟁 대한 각국의 관심 역시 매우 높았고, 전쟁을 마무리하기 위한 강화조약에 대해서도 많은 관심을 갖고 있었다.

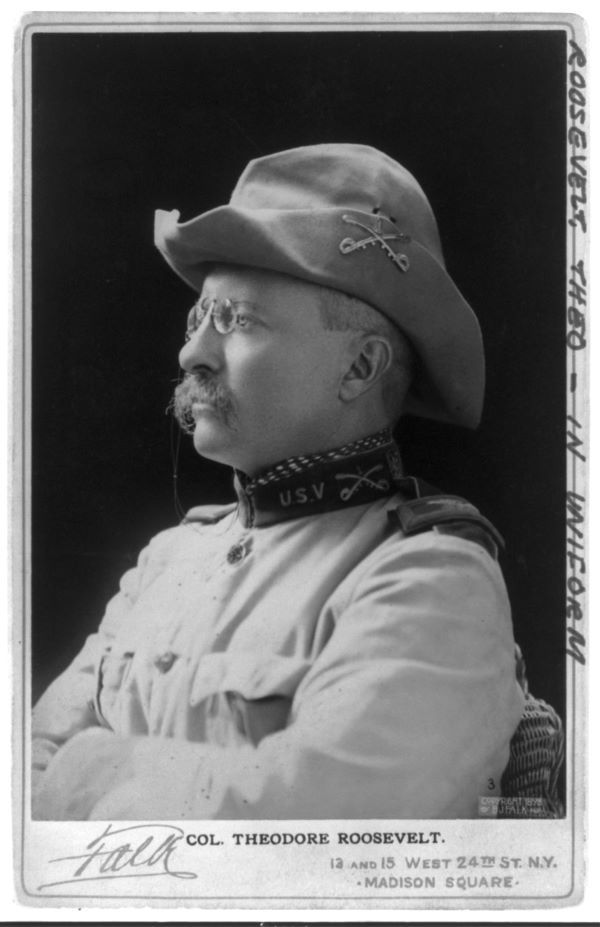

‘러프라이더 Rough Riders’이라고 불리던 민병대 지휘관 시절 루스벨트 (출처 United StatesLibrary of Congress's)

‘러프라이더 Rough Riders’이라고 불리던 민병대 지휘관 시절 루스벨트 (출처 United StatesLibrary of Congress's)

1900년 대통령 선거에서 윌리엄 매킨리 대통령의 러닝메이트로 부통령에 당선된 루스벨트는 취임 후 불과 6개월 만에 매킨리 대통령이 암살로 사망하면서 대통령직을 승계하였다. 루스벨트는 러일전쟁 중 미국의 중립을 선언했지만, 실제로는 미국의 영향력을 확대하는 것이었다. 강화조약 중재는 이를 위한 포석이었다. 루스벨트는 중재 과정에서 주요 쟁점이었던 전쟁 배상금과 사할린 분할 등에 개입하였고, 오히려 문제의 여지를 남겼다. 루스벨트는 강화조약 중재 노력을 인정받아 국제적 명성과 함께 노벨 평화상을 수상하였다. 하지만 역설적으로 일본 정부는 루스벨트에게 강화조약 중재와 관련해 어떠한 훈장도 수여하지 않았다.

영국 언론은 주로 일본의 입장에서 서술하였다. 특히 일본이 한국을 강점하는 것이 한국인에게도 많은 도움을 줄 수 있다고 평가하였다. 한국은 오랜 기간 중국에 종속되어 왔으며, 그 과정에서 발전을 기대하기 어려웠다는 것이다. 반면 일본은 한국을 이른바 ‘문명화’시킬 수 있으며, 한국은 일본을 통해 발전할 수 있다는 것이었다. 애초부터 당시 ‘문명화’, ‘발전’ 등의 표현 자체가 제국주의 열강의 식민 지배를 정당화하기 위한 것이다. 더욱이 영국은 1905년 8월 일본과 2차 영일동맹을 체결하면서 상호 간의 이익을 보장하기로 약속했기 때문이었다. 이처럼 각국은 포츠머스 조약에 대해 자국의 이익에서 평가하였다. 여기에 고종이 고대하던 우정은 고려 대상이 아니었다.

당시 일본 여론은 포츠머스 조약에 대해 매우 부정적이었다. 심지어 전쟁 강화를 중재했다는 이유로 반미 여론으로 이어졌다. 이러한 반미 여론은 매우 극단적이었다. 당시 일본을 방문 중이던 미국 외교 사절단은 조약 체결 직전까지 극진한 대접을 받았지만, 이후 일본 여론이 돌변하면서 신변의 위협을 받았다. 심지어 사절단에게 돌팔매질하는 사건이 발생하기도 했다.

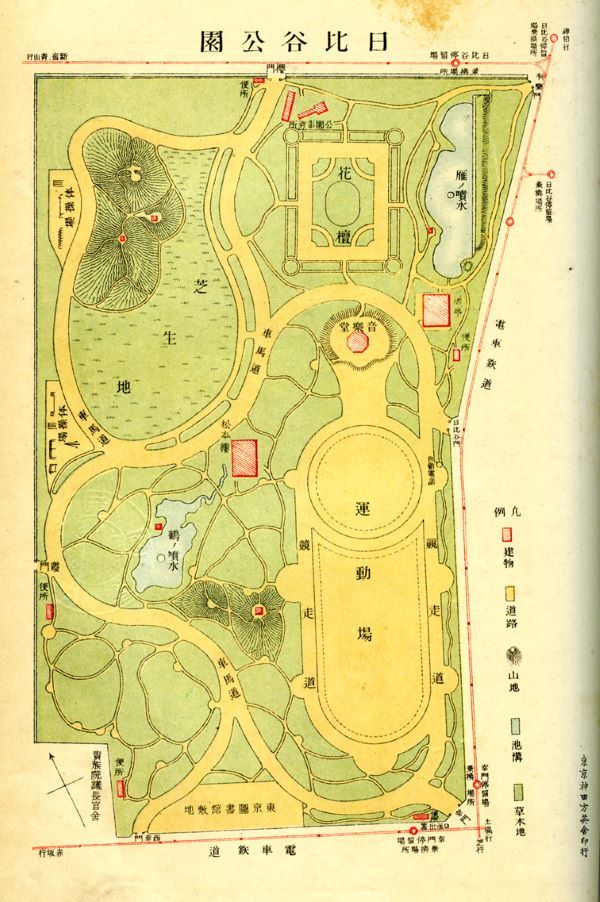

히비야 공원 (1907년 도교 안내서 중) (출처 東京市市史編纂係 編, <東京案内> 上巻, 裳華房, 1907)

히비야 공원 (1907년 도교 안내서 중) (출처 東京市市史編纂係 編, <東京案内> 上巻, 裳華房, 1907)

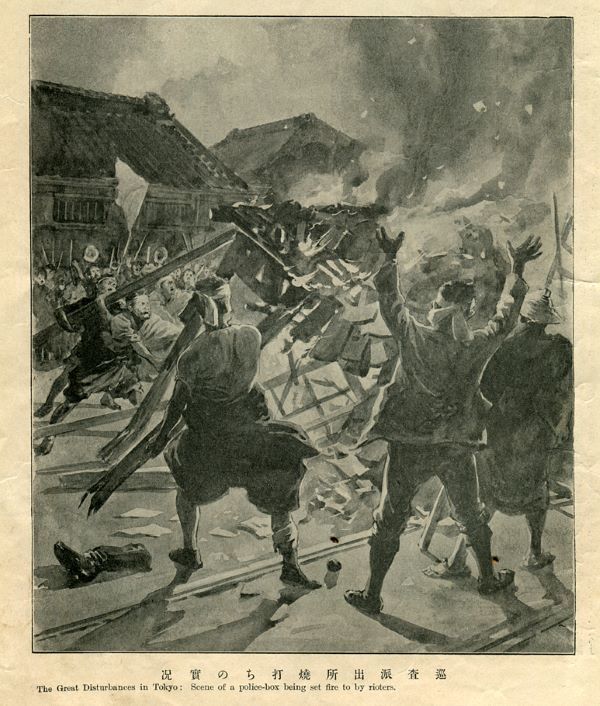

일본의 여론은 폭발하기 직전이었다. 그동안 전쟁에서 승리했다고 선전하던 일본 정부는 정작 포츠머스 강화 조약에서는 배상금을 비롯하여 전쟁 보상을 받아내지 못한 것이 알려지면서 조약 반대 여론이 폭발하였다. 일본 정부의 주요 관청이 인접한 도쿄 히비야 공원에서 조약 반대 집회에 모인 사람들은 내무대신 관저를 비롯하여 관공서와 신문사, 파출소 등에 몰려가 방화하였다. ‘히비야 방화 사건’으로 알려진 이 사건으로 말미암아 도쿄는 사실상 무정부 상태가 되었다. 결국 일본 정부는 계엄령을 선포하고 군대를 투입해 폭동을 강제로 진압하였다.

히비야 공원 방화 사건 (출처 The Tokyo Riot Graphic,No. 66, Sept. 18, 1905)

히비야 공원 방화 사건 (출처 The Tokyo Riot Graphic,No. 66, Sept. 18, 1905)

도쿄 폭동은 고베와 요코하마 등 주요 도시로 확산되었다. ‘히비야 방화 사건’으로 공식적으로 확인된 사망자만 17명이었으며, 500여 명의 부상자가 발생하였다. 진압 과정에서 검거된 사람만 2000여 명이 넘었다. 이중 87명은 재판 결과 유죄 판결이 내려졌다. 결국 1901년부터 일본 정부 내각을 구성해 러일전쟁을 이끌었던 가쓰라 내각은 전쟁에서 승리했다고 선전했지만, 정작 그 결과를 자국민조차 설득하지 못하였다. 결국 가쓰라 내각은 1906년 1월 총사퇴하였다.

이러한 일본 내 여론에도 불구하고 포츠머스 강화조약을 체결한 것은 군사적으로 더 이상 전쟁을 지속하기 어려운 상황이었기 때문이었다. 한편 대한제국을 지배하기 위해서는 준비가 필요했다. 특히 대한제국 내 의병 항쟁 등 무장 저항은 일본의 이익을 심각하게 훼손할 수 있었다. 당시 대한매일신보 등 우리 언론에서도 이러한 내용을 비중 있게 보도하였다.

당시 언론에서는 의병 항쟁 등 일본의 이익을 해치는 것이 국권을 회복할 수 있는 중요한 방법이 될 수 있다고 주장하였다. 그 이유로 일본이 대한제국을 점령한 것은 이익을 얻기 위한 것이며, 이를 위해 일본은 자국의 법을 우리에게 강요하고 일본인과 조선인을 불평등하게 대우할 것이라고 하였다. 따라서 조선인이 단결하여 저항하면 일본의 이익을 해칠 수 있다는 것이었다. 흔히 포츠머스 조약의 결과 대한제국의 운명이 결정되었다고 하지만 당시 우리 언론의 보도처럼 우리 의병과 일본 간의 전쟁은 여전히 이어지고 있었다.

하지만 직후 한일 간에 체결된 을사늑약에서 알 수 있듯 구심점이라고 할 수 있는 고종은 그 전쟁 의지를 제대로 이어가지 못하였다. 고종은 을사늑약을 비록 반대했지만, 이토 히로부미 등의 강압에 그 결정을 대신에게 미루었다. 당시 일본 공사 하야시 곤노스케는 고종이 말한 ‘잘 협상하라’는 두 마디를 외교적 수사로 활용하여 이완용 등 대신에게 협상을 위임한 것이라고 간주하였다. 그 결과는 한규설 등의 격렬한 반대에도 불구하고 우리가 잘 알고 있는 이완용 등 을사오적의 찬성으로 사실상 을사늑약이 체결되었다.

ⓒ

ⓒ

신효승 동북아역사재단 연구위원soothhistory@nahf.or.kr

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 주요뉴스

실시간 주요뉴스

댓글 쓰기