한말 정동에 건축 붐이 일기 시작했다. 영국 공사관 등 외국 공관이 경운궁(현 덕수궁) 주변에 자리 잡기 시작하였다. 여기에 학교와 교회까지 서양 건축 양식으로 세워졌다. 정동 거리를 서양 건축물이 채우기 시작하였다.

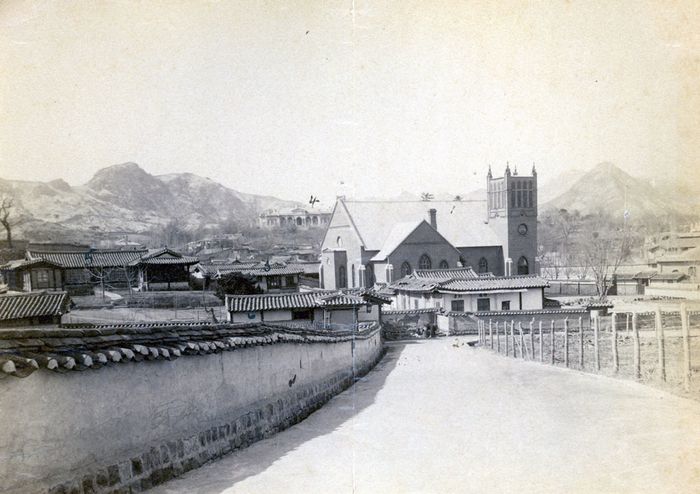

정동 교회와 러시아 공사관(출처 : Moffett Korea Collection, Princeton Theological Seminary.)

정동 교회와 러시아 공사관(출처 : Moffett Korea Collection, Princeton Theological Seminary.)

정동의 서양식 건축물은 기왕의 한옥과 확연히 차이가 있었다. 우선 건물의 주재료가 붉은 벽돌이었다. 목조 중심의 한옥과 적색 벽돌조로 새워진 서양식 건축은 외형적으로 차이가 명확했다. 하지만 당시 국내에서 벽돌을 생산하기란 쉽지 않았다. 물론 조선에서도 벽돌을 활용하기는 했지만, 일부에서 부수적인 재료로 사용할 뿐이었다. 덕분에 벽돌을 건축의 주재료로 사용하는 건물이 서울 이곳저곳 특히 정동 등에 들어서기 시작하면서 그 수요를 감당하기 어려웠다.

원래 벽돌은 ‘흙’을 말리거나 구워 만들기 때문에 어찌 보면 지구상에서 가장 손쉽게 구할 수 있는 건축재라고 할 수 있다. 그럼에도 불구하고 서울에서 벽돌을 생산하기란 쉽지 않았다. 당시 벽돌의 재료로 사용한 점토는 주변에서 쉽게 구할 수 있었지만, 정작 벽돌을 생산할 수 있는 기술이 문제였다. 이 때문에 러시아 공사관처럼 초기에 지은 벽돌 건물은 대부분 벽돌을 외국에서 수입하였다. 러시아 공사관은 러시아에서 벽돌을 수입하였고, 명동성당의 경우에도 중국에서 수입한 벽돌을 사용해 공사를 시작했다. 이 경우 당연한 수순이지만 수입 등의 운송과정을 거치면서 공사비의 상승으로 이어졌다. 공사가 끝난 이후에도 보수 등 관리를 위해서는 해당 벽돌을 계속 수입해야 하는 문제가 여전히 남아 있었다.

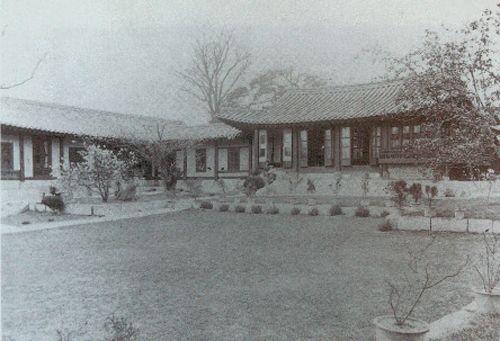

한옥 시절 영국 공사관 (출처 : Room for Diplomacy)

한옥 시절 영국 공사관 (출처 : Room for Diplomacy)

그렇다고 서양인이 한옥을 그대로 사용하는 것도 쉽지 않았다. 조선을 방문한 서양인이 우리 건물을 보고 느낀 내용을 살펴보면 한옥은 실내가 낮고, 어둡고, 환기가 어렵다는 것이었다. 그렇기에 한옥은 서양인이 생활하기에 너무나도 불편하다는 것이었다. 영국도 초기에는 한옥을 그대로 활용하고자 하였다. 하지만 불편함을 넘어 병까지 발생하는 등 문제가 심각해지면서 결국 새로 건물을 짓기로 했다.

하지만 영국에서 생활하던 건물 양식 그대로 공사관을 지을 수는 없었다. 당장 영국과 조선의 기후는 전혀 다르기 때문에 이러한 차이를 건축 시에도 고려할 필요가 있었다. 영국 정부는 이른바 ‘제국’ 경영의 경험을 살려서 진즉부터 지역 전문가를 활용하였다. 주한 영국 공사관 역시 중국, 일본 등 아시아에서 공사관 등의 건설과 유지 관리를 책임지고 있던 영국 건설부 예하 상하이 건설국에 의뢰하였다.

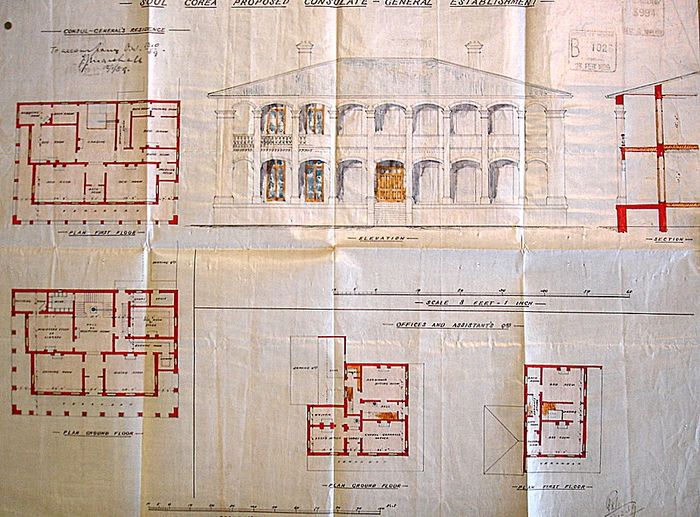

1889년 마셜이 설계한 도면 (출처 : Room for Diplomacy)

1889년 마셜이 설계한 도면 (출처 : Room for Diplomacy)

1889년 1월 상하이 건설국 책임건축가였던 F. J. 마셜이 기본계획을 수립하고, 이를 토대로 예비 설계도를 영국 외무성으로 보냈다. 여기에 주한 공사를 지냈던 아스톤 등이 의견을 제시하였고, 결국 마셜의 설계도가 채택되었다. 완공된 영국 공사관은 언뜻 보기에 서양식이지만, 상하이 등에서 유행하던 르네상스 풍의 독특한 건축물과 매우 유사하였다.

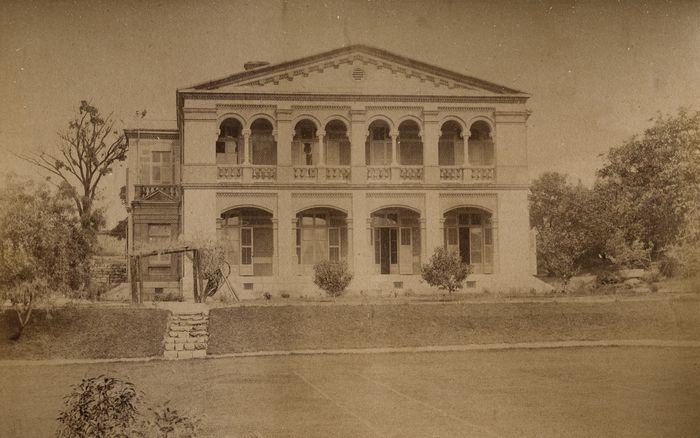

1891년 완공 직후 영국 공사관 모습 (출처 : Room for Diplomacy)

1891년 완공 직후 영국 공사관 모습 (출처 : Room for Diplomacy)

영국 공사관(House No.1, 1960s.) (출처 : Room for Diplomacy)

영국 공사관(House No.1, 1960s.) (출처 : Room for Diplomacy)

영국 공사관(House No.2, 1956.) (출처 : Room for Diplomacy)

영국 공사관(House No.2, 1956.) (출처 : Room for Diplomacy)

현재 영국 대사관 (출처 : Room for Diplomacy)

현재 영국 대사관 (출처 : Room for Diplomacy)

사실 이런 건축 양식은 조선의 여름과 겨울을 보내기에 그리 좋지 않았다. 서울은 겨울 기후를 기준으로 완연한 냉대 기후이지만, 여름에는 아열대 기후와도 견줄 정도로 고온 다습하였다. 연교차는 평균 50도를 넘나들었다. 이런 상황에서 르네상스 풍의 아치와 기둥으로 이루어진 아케이드형 발코니는 한여름에는 시원하고 쾌적한 공간이지만, 한겨울 매서운 바람이 몰아치는 한파 아래에서는 잠시도 서 있기 어려운 공간이었다.

그럼에도 불구하고 영국 공사관과 비슷한 양식의 건물이 계속 지어졌다. 특히 대한제국 황실에서 지은 중명전을 비롯해 돈덕전, 구성헌, 정관헌 등이 비슷한 양식으로 지어졌다. 이러한 건물이 아관파천 이후 고종의 뜻에 따라 지어졌음을 고려한다면 고종이 마음에 들어 했던 건축 양식이라고 부를 수도 있을 것이다.

ⓒ

ⓒ

신효승 동북아역사재단 연구위원 soothhistory@nahf.or.kr

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 주요뉴스

실시간 주요뉴스

댓글 쓰기