영화 '히든' DVD 표지ⓒ스폰지 제공

영화 '히든' DVD 표지ⓒ스폰지 제공

좋은 영화를 소개하려고 할 때는 제일 못했던 100m 달리기를 앞뒀을 때처럼 떨린다. 이 영화를 오롯이 잘 전할 수 있을까, 자신감이 바닥으로 내리꽂힌다. 보통은 영화의 매무새와 분위기를 따라 글이 흐른다. 영화의 완성도와 깊이를 닮는다. 이 글이 어떻게 써지든 그것은 영화 ‘히든’(2005, 감독 미카엘 하네케, 수입·배급 스폰지)이 지닌 신선미, 관객에게 주는 충격의 100분의 1에도 미치지 않을 것이다.

영화 ‘히든’을 선택한 것은 미카엘 하네케 감독의 영화여서만은 아니다. 하네케로 말하면, 지난 2001년 영화 ‘피아니스트’로 칸국제영화제 그랑프리인 심사위원대상을 받았고, 4년 뒤 ‘히든’으로 감독상을 받았다. 칸 황금종려상도 두 번이나 받았는데 2009년 ‘하얀 리본’, 2012년 ‘아무르’이다. ‘하얀 리본’은 이듬해 골든글로브 최우수 외국어영화상, ‘아무르’ 역시 아카데미 외국어영화상의 주인공이 됐다. 48세에 늦깎이로 데뷔한 영화감독의 성취다.

상을 받은 영화들이야 두말할 것 없이 좋지만, 상을 비껴간 미카엘 하네케의 영화들도 너무 좋다. 보아온 것, 아는 것이 많은 나이에 새로울 수 있다는 것이 놀랍고 호호백발 감독이 보여주는 새로움은 결이 다르다. 드러내놓고 목소리 높여 외치지 않지만, 흔하지 않은 주제의식이 묵직하다.

누군가 당신을 지켜보고 있다. 영화 스틸컷 ⓒ스폰지 제공

누군가 당신을 지켜보고 있다. 영화 스틸컷 ⓒ스폰지 제공

‘히든’은 처음부터 한 대 맞고 시작한다. 영화는 분명 시작됐는데 건물 전경을 찍은 사진 같은 정지화면 위로 제작사며 배우, 타이틀과 감독을 소개하는 자막이 작은 글씨로 화면을 덮는다. 러닝 타임(이하 왓챠 기준) 55초쯤 화면 오른쪽에서 검은 옷의 남자가 나와 왼쪽으로 걸어가는 걸 보고서야 ‘아, 정지화면은 아니구나’ 알게 되고, 그 뒤에도 1분 38초까지 자막은 계속 덮인다.

자막이 걷히고도 계속되는 미동 없는 화면, 숨죽이고 지켜보는 가운데 단 두 번 보이는 사람이 막혔던 숨통을 틔운다. 2분 26초에 이르러서야 들리는 남자의 목소리, “어때?”. 이어지는 여자의 목소리, “글쎄”. 두 사람의 대화를 통해 스크린에 보이는 화면의 내용에 짐작이 가지만 아직은 어안이 벙벙. 2분 56초에 문을 열고 나오는 남자, 멀리 보이는 여자. 영화의 남녀 주인공임을 눈치채지만, 지금까지 3분 가까이 보아온 화면 안으로 그들이 들어온 것이다 보니 이것이 재생 중인 화면의 일부인지, 화면은 끝나고 영화 속 실재인 실사화면이 시작된 것인지 장담하기 어렵다.

다시 계속되는 골목 전경의 모습. 상황 파악을 위해 애쓰기도 하고, 일단 지켜보자는 마음으로 내려놓는 나를 발견하기도 하는데. 3분 56초 스크린에 비가 내리며 ‘빨리감기’가 진행된다, 4분 30초까지. 이제 영상의 정체를 정확히 알겠다, 비디오테이프 재생 화면. ‘빨리감기’를 잠시 멈춰 ‘재생’으로 남자주인공이 나오는 모습을 보여주다가, 4분 36초부터 ‘되감기’. 4분 40초부터 8초 동안 다시 걸어 나오는 남자의 모습 ‘재생’.

4분 48초부터 15초 동안은 아예 스크린을 걷다가 멈춘 남자의 ‘정지화면’으로 해 놓고 두 주인공의 대화가 흐른다. 5분 4초가 되어서야, 지금껏 우리가 보아온 장면을 모니터로 보며 대화하는 남녀가 보인다. 옷차림으로 보아 2분 56초에 나왔던 두 사람의 모습은 비디오 속 화면이 아니라, 영화 속 ‘현재’ 모습이었음이 확실해진다. 비디오 재생 중 잠시, 안내도 예고도 없이 실사화면이 끼어든 것이다.

본 적 없는 영화의 시작, 그것만으로도 뇌가 띵한데. 도대체 무슨 장면인지, 이 장면의 목적은 무엇인지 알 수 없어 왠지 모를 불안감에 휩싸인다. 내 집 앞을 2시간 넘게 찍었고, 그 안에는 나도 나오는데 전혀 눈치채지 못했고, 지금도 찍고 있을지 모르는데 누가, 왜 찍었는지 알 수 없는 비디오테이프를 받은 주인공 부부의 불안이 관객에게 고스란히 전달된 것이다. 흔히 주인공들의 대사와 표정으로 그 불안감을 전하는데, 미카엘 하네케 감독은 내용이 아니라 ‘형식’으로 불안감을 공유시킨다. 결과는 백배 효과적이다. 마치 영화를 보는 내가 누군가에 의해 감시당하고 사생활을 침범당하는 느낌이 생생하다.

불안감에 떠는 조르쥬와 안느 부부 ⓒ스폰지 제공

불안감에 떠는 조르쥬와 안느 부부 ⓒ스폰지 제공

누가 찍었을까, 왜 보냈을까. TV 문학토론 프로그램 진행자로 한없이 지적이고 온화해 보이는 조르쥬(다니엘 오떼유 분), 한없이 우아하고 교양있어 보이는 아내 안느(줄리엣 비노쉬 분)가 앙심을 품게 한 누가 있기라도 한 걸까. 평온한 중산층 가정, 평화로운 부부의 일상에 던져진 돌. 그 파문은 조르쥬가 잊고 지냈던 어린 시절의 잘못, 자신마저 속여 왔던 치부를 상기시킨다. 늦었지만 진심 어린 사과면 서로의 상처와 트라우마를 치유할 수 있었을지도 모르건만. 어른 조르쥬는 어린 조르쥬보다 더 잘못된 선택을 하고 마는데.

이 치졸한 남자의 흔들림과 불안을 연기한 다니엘 오떼유. 영화 ‘마농의 샘’(1986)에서 마농을 짝사랑하는 마음을 그녀의 리본을 가슴에 꿰매는 것으로 표현했던 오떼유는 이번에도 연기파 배우답게 인상적 연기를 조용히 펼친다. 유럽영화든 미국영화든, 큰 역이든 작은 배역이든 제 몫을 해내는 줄리엣 비노쉬는 이번에도 안정적 연기로 영화를 받친다.

프랑스 역사의 과거와 현재, 영화 '히든' ⓒ스폰지 제공

프랑스 역사의 과거와 현재, 영화 '히든' ⓒ스폰지 제공

하네케 감독은 개인의 죄의식에 관한 영화라고 얘기했지만, 영화는 만든 자의 것인 동시에 해석하는 자의 것이다. 조르쥬는 40년 전에도, 40년이 지난 오늘도 ‘마지드’라는 이름의 알제리인에게 돌이킬 수 없는 상처를 남긴다. 자신의 ‘불안감’과 상대의 ‘삶이’ 결코 등가(동일한 가치)가 아니건만 손쉽게 맞바꾼다. 죄는 잊어도 죄의식은 남아 조르쥬를 괴롭히는데, 조르쥬는 어리석게도 죄의식에 더 큰 죄를 범한다. 조르쥬의 잘못은 자연스레 프랑스의 잘못으로 비친다. 132년간 프랑스의 식민지 지배를 받은 알제리는 1962년 독립했다. 1954년부터 독립운동을 했고, 1961년 10월에는 3만명이 넘는 알제리인이 파리에서 대대적 시위를 했는데 이때 200명 이상의 알제리인이 프랑스인들에 의해 세느강에 빠져 죽거나 실종됐다. 1957년 알제리인에 대한 첫 고문 살인이 있었음을 2년 전 인정한 프랑스지만 현재도 이민자 차별은 여전하다.

철저히 개인의 죄의식으로 보아도 무방하다. 스릴 넘치는 미스터리 심리극의 쫄깃한 긴장미를 맛볼 수 있다. 본래 미카엘 하네케는 어떤 메시지를 강요하거나 주입하는 감독이 아니고, 본인의 생각을 따라오도록 스토리와 영상을 꾸미는 감독도 아니다. 그저 관객의 마음을 자극하고 꽉 막힌 뇌를 쑤셔 하네케 자신과의 소통으로 끌어낼 뿐이다.

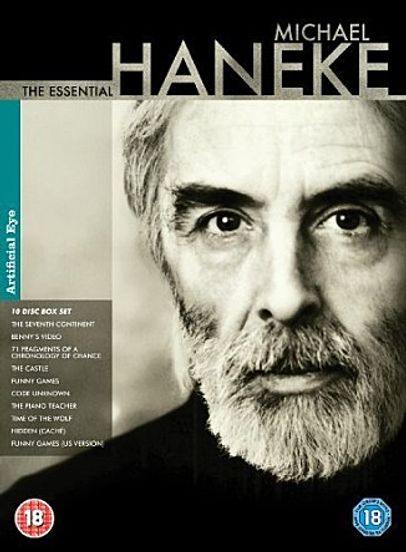

감독 미카엘 하네케 ⓒ스폰지 제공

감독 미카엘 하네케 ⓒ스폰지 제공

“영화 안에서의 진실, 미디어 안에서의 진실, 이것은 다 조작이다. 나는 이미지 속의 이미지를 사용하는 기법을 통해 ‘어떤 것이 진실인가’와 같은 질문을 관객에게 제시한다. 이런 물음은 나 스스로에게도 항상 제기하는 문제들이다. 나는 관객을 가르치려 들지는 않는다. 단지 끊임없이 자극하고 그들과 소통하려 하는 것뿐이다.”

미카엘 하네케의 자극에 동요해 볼 만하다. 영화 100편을 연속해 봐도 만나기 힘든 새로움이 그의 영화엔 분명히 있어 즐겁고, 예상하지 못한 인간과 우리 사회의 본성과 구조에 관한 깨달음이 있어 의미 있다. 무엇보다 한시도 마음을 놓지 못하게 몰입하게 하는 재주가 있고, 내가 믿고 있던 게 믿을 만한 것인지 되돌아보게 하는 힘이 있다.