2·3차 병원, 출입 통제하며 방역 총력

환자들도 방역 시스템에 안심 분위기

일선 병의원에선 의연함·불안함 공존

서울 구로구의 한 상급 종합병원 출입자의 체온을 확인하고 있다. ⓒ데일리안 강현태 기자

서울 구로구의 한 상급 종합병원 출입자의 체온을 확인하고 있다. ⓒ데일리안 강현태 기자

"한 명씩 들어오세요!"

6일 오전 서울 구로구의 한 상급 종합병원(3차병원). 마스크를 쓰고 병원을 찾은 환자들이 열화상 카메라를 거쳐 병원에 들어섰다. 해당 종합병원은 환자 및 방문자 검역을 위해 정문과 응급실 출입문을 제외한 모든 출입문을 통제하고 있었다.

안내 데스크 직원에서 의료 인력까지 병원 내 근무자는 예외 없이 마스크를 쓰고 있었다. 소위 '사각지대'로 여겨지는 자원봉사자와 청소근무자도 마찬가지였다.

자원봉사 차 키오스크 앞에서 접수 안내 역할을 맡은 간호학 전공생 A씨는 "사전에 철저한 교육을 받았다"며 "마스크는 병원에서 제공해줬고, 손 소독제도 수시로 사용한다"고 말했다. 그는 인터뷰에 응할 때도 환자에게 안내를 할 때도 마스크를 벗지 않았다.

병원 1층 화장실을 청소하고 있던 50대 여성 성모씨는 "열나는 사람을 체크해서 다른 데로 보내지 않느냐"며 "평소보다 오히려 안심된다"고까지 했다. 그 역시 병원 내에선 마스크를 절대 벗지 않는다고 강조했다.

병원 관계자는 "예약한 분들이 주로 와서 평소보다 크게 사람이 줄진 않았다"고 했지만, 소아·청소년과 만큼은 대기석에 빈자리가 많았다. 반면 중장년층이 주로 치료를 받는 심혈관 센터와 내·외과는 사람들로 붐볐다.

병원을 방문한 환자 및 보호자는 병원 방역 시스템에 대체로 만족했다. 아이 진료 차 종합병원을 찾았다는 한 부부는 "내심 걱정했는데 와보니 괜찮다 싶다"고 했고, 해당 병원에서 꾸준히 진료를 받아왔다는 50대 여성 최모씨는 "전보다 사람이 줄어든 것 같다. 빨리 진료 받아서 금방 약 받아가게 됐다"고 웃어 보이기까지 했다.

서울 영등포구의 한 종합병원에서 신종 코로나 바이러스 관련 안내문을 전광판에 내보내고 있다. ⓒ데일리안 강현태 기자

서울 영등포구의 한 종합병원에서 신종 코로나 바이러스 관련 안내문을 전광판에 내보내고 있다. ⓒ데일리안 강현태 기자

서울 관악구의 한 종합병원에서 병원 출입 전 키오스크를 통해 개인정보를 수집하고 있다. ⓒ데일리안 강현태 기자

서울 관악구의 한 종합병원에서 병원 출입 전 키오스크를 통해 개인정보를 수집하고 있다. ⓒ데일리안 강현태 기자

지역 거점 병원 역할을 하고 있는 종합병원(2차병원) 상황도 크게 다르지 않았다. 중국인이 많이 거주하는 서울 영등포구 대림동의 한 종합병원에선 상급 종합병원보다 더욱 철저하게 '1차 검역'을 진행하고 있었다.

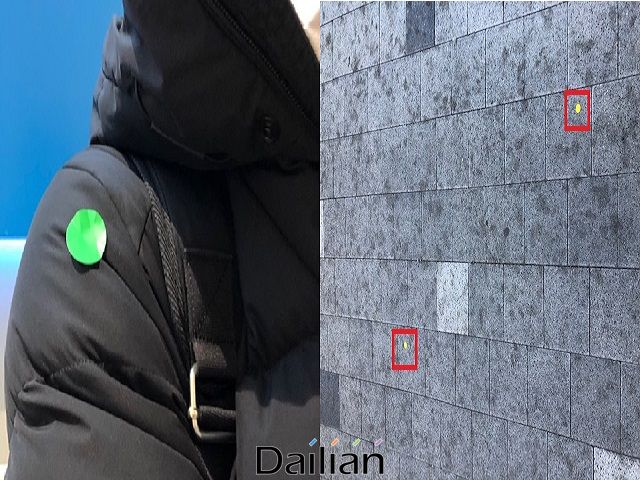

크게 세 단계를 거쳐야 병원 출입이 가능했는데, 우선 이름·생년월일·전화번호를 적어내며 중국 방문 이력을 구두로 밝혀야 했다. 이어 전신 방역복을 입은 직원이 손 위에 손소독제를 뿌려주면 손을 비비며 열화상 카메라 앞에 서야했다. 체온에 문제가 없는 경우, 병원 직원이 초록색 스티커를 외투 위에 붙여주며 병원 출입을 허용했다.

관악구에 위치한 다른 종합병원(2차병원)에선 전산시스템을 활용해 성명과 주민번호 13자리를 일일이 체크한 뒤 입장을 허용했다. 병원 측은 방문 시간, 연락처까지 제출받고 체온을 확인한 뒤 빨간 스티커를 외투에 붙여줬다.

병원 관계자는 환자 몸에 붙이는 스티커와 관련해 "매일 다른 스티커를 붙이고 있다"며 "어제는 노란색이었고, 별 모양 스티커를 붙일 때도 있다"고 말했다.

병원 내에는 고령층 환자가 주를 이뤘다. 마스크를 끼고 기침을 크게 콜록이던 60대 남성 장모씨는 "웬만하면 안 오려고 했는데 너무 아파서 나왔다"면서도 "와보니 검사(방역조치)를 해서 안심이 되지만 어떻게 될지 모르니 조심해야지"라고 말했다.

(왼쪽) 기자가 한 종합병원에 출입하며 받은 스티커. (오른쪽) 전날 배부된 노란색 스티커가 병원 앞 인도에 떨어져 있다. ⓒ데일리안 강현태 기자

(왼쪽) 기자가 한 종합병원에 출입하며 받은 스티커. (오른쪽) 전날 배부된 노란색 스티커가 병원 앞 인도에 떨어져 있다. ⓒ데일리안 강현태 기자

'신종 코로나' 관련 안내문조차 없는 병·의원 적잖아

'아픈 사람 보는 게 업'이라면서도 정부 대응엔 아쉬움 피력

촘촘한 방역 절차를 바탕으로 개인정보수집까지 하고 있는 종합병원과 달리 개인 병·의원은 이렇다 할 대응책을 마련하지 못한 분위기였다. 이날 오후 기자가 둘러본 관악구와 용산구 일대 일부 병·의원에선 '중국 방문 이력이 있을 경우 병원에 출입하지 말고 119나 1339(질병관리본부)의 안내를 받으라'는 신종 코로나 관련 안내문조차 붙여두지 않았다.

인후통 때문에 내과를 찾았다는 김진미(63)씨는 "동네 병원에서 별 일이야 있겠느냐"고 했지만 '구리시 확진환자 사례'를 들려주자 벗어둔 마스크를 다시 썼다.

앞서 싱가포르에 다녀온 17번 확진자는 거주지인 경기도 구리시에서 개인 병·의원을 찾아 일선 의료진 감염 우려가 제기된 상황이다.

이같은 우려에도 불구하고 이날 기자가 만난 현장 의료진은 '할 일을 할 뿐'이라는 의연함을 내비쳤다. 다만 중국에 초점을 맞춘 정부 방역 지침에는 아쉬움을 표했다.

바이러스 전염 경로로 알려진 환자의 '비말(침)'에 노출되기 쉬운 한 내과 전문의는 "신종플루 때도 메르스 때도 다 진료했다"면서 "의사가 아픈 사람 무서워하는 게 말이 되느냐"고 말했다.

평소 위생 마스크를 쓰고 일하다 KF80 마스크를 착용하고 있다는 한 이비인후과 간호사는 "중국 아닌 지역도 (발병 사례가) 있지 않았느냐"며 "중국 방문 이력만 확인하는 게 맞는지 모르겠다"고 되물었다.

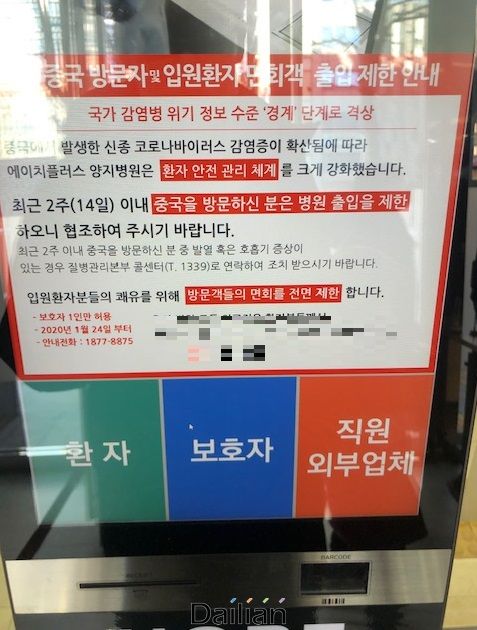

신종 코로나 바이러스 관련 안내문이 병원 입구에 붙어있다. ⓒ데일리안 강현태 기자

신종 코로나 바이러스 관련 안내문이 병원 입구에 붙어있다. ⓒ데일리안 강현태 기자

신종 코로나 바이러스 관련 안내문이 붙어있지 않은 병의원. ⓒ데일리안 강현태 기자

신종 코로나 바이러스 관련 안내문이 붙어있지 않은 병의원. ⓒ데일리안 강현태 기자