세월호 침몰을 보도하는 우린 모두 '쓰레기자'인가

<기자수첩>실종자 가족들과 단원고 학생들의 언론 불신 자초한 취재경쟁

“이런 게 ‘알 권리’냐.”

지난 16일 진도 여객선 침몰 사고 직후 일부 통신사는 경기 안산단원고등학교 2학년 4반을 찾았다. 첫 사망자인 정차웅 군의 반이다. 이들은 책상 위에 정군이 쓰던 책과 노트 등을 올려놓고 사진을 찍었다. 부모가 봤다면 ‘가슴이 미어질’ 이 사진은 그대로 온라인상에 뿌려졌다. 네티즌들은 ‘알 권리’가 무엇인지 반문하며 해당 매체들을 “양아치”라 칭했다.

JTBC에서는 생존자를 ‘두 번 죽이는’ 일이 발생했다. 사고에 관한 뉴스특보를 전하던 박진규 앵커는 구조된 단원고 여학생과의 전화 인터뷰 중 “친구가 사망했다는 걸 알고 있느냐”고 물었다. 학생은 충격을 받은 듯 “아니요, 못 들었어요”라는 말과 함께 울음을 터트렸고, 인터뷰는 중단됐다. 목숨을 구했다는 안도감은 ‘친구의 죽음’ 소식에 죄책감이 됐다.

SBS에서도 비슷한 일이 벌어졌다. 엄마와 아빠, 오빠와 함께 단꿈을 꾸며 제주도로 이사를 가던 중 침몰 사고로 가족을 모두 잃은 후 병원 침대에 누워있는 6세 여아에게 기자는 마이크를 ‘들이대며’ 엄마, 아빠 이야기를 꺼냈다. 몸과 마음이 모두 만신창이가 돼있을 아이에게 재차 비수를 꽂은 셈이다. SBS는 눈물을 흘리는 아이의 모습을 영상으로 내보냈다.

한 기자도 ‘냉철한 이성’이 ‘따뜻한 감성’을 앞서면서 빈축을 샀다. 해당 기자는 트위터를 통해 한 단원고 학생에게 “침몰 당시 배 안에 있던 학생들이 찍은 사진이 있느냐”고 물었다. 생생한 현장을 독자에게 알리기 위해 택한 고육지책이었지만, 요청을 받은 학생도, 그 상황을 본 네티즌들도 기자의 행동에 냉담했다.

그런가하면 사고 전날인 15일이 ‘타이타닉호’가 침몰한지 102주년이라는 사실은 언론의 ‘조회 수’를 책임질 ‘좋은 먹잇감’이 됐다. 언론들은 사고가 벌어진 후 애타게 생존자를 기다리는 실종자 가족들과는 무관하게 17일 현재까지 타이타닉과 현 사고의 접점을 상기시킬만한 기사들을 쏟아내고 있다. 그 가운데는 ‘대표적 선박 사고 영화’를 소개하는 내용도 있었다.

한 경제지는 SK텔레콤이 긴급 구호품을 제공하고 임시 기지국을 증설한다는 내용의 기사제목에 ‘잘생겼다, 잘생겼다’는 SK텔레콤의 로고송 일부를 붙여 대중의 공분을 샀다. 희생자들을 애도하기 위해 예능과 음악 방송 프로그램들이 결방한다는 소식을 전하는 기사들 중에는 ‘잘나가는 오빠’를 활용키도 했다. ‘음악방송, 여객선 참사로 결방될 듯. 엑소 못 보나.’

아울러 타 언론사들보다 반보(半步)라도 앞서나가야 한다는 ‘언론의 덕목’을 지키려는 듯 일부 언론은 사건의 마무리 단계인 보험료 정산을 기사 주제로 꺼내들었다. 조선일보의 온라인판인 조선닷컴은 ‘세월호 보험, 학생들은 동부화재 보험, 여객선은 메리츠 선박보험 가입’이라는 기사를 내보냈다. 뒤이어 MBC ‘특집 이브닝뉴스’도 보상 계획을 정리해 전했다.

문제가 된 기사들은 현재 삭제 혹은 수정을 거치며 일단락됐다. 그러나 ‘흔적’은 남았다. 네티즌들의 손을 거쳐 갈무리된 내용들은 여전히 인터넷상을 떠돌고 있다. 그리고 이외에도 이와 대동소이한 일들은 계속해서 벌어졌다. 언론은 언론, 기자라는 이름 하 가해자든 생존자든 실종자 가족이든 누구에게든 마이크를 들이대고 사진을 찍어댔다.

언론은 왜 이리도 잔인해졌을까. 언론의 자유, 특종 경쟁은 언론의 윤리를 뒤로 미뤘다. 그러자 대중도 냉정해졌다. 유익하고 따뜻한, 때로는 냉철하고 이성적이었던 언론과 기자는 사라졌다는 뜻에서 ‘기레기’라는 냉소적인 별명을 붙였다. ‘기레기’는 ‘기자는 쓰레기’의 줄임말이다.

앞서 한국기자협회는 지난 2003년 대구지하철 참사 직후 ‘재난보도준칙’을 마련하는 일을 추진했지만 무산됐다. 주요 내용으로는 △위기 상황에 대한 심리적·정신적 불확실성을 감소시키는 데 주력 △생존자 및 사상자의 신상 공개 자제 △자극적인 장면 반복 보도금지 등 피해자와 가족의 프라이버시와 명예, 심리적 안정의 보호 등이다.

사실 준칙으로 정할 필요도 없을 정도로 언론이라면 기본적으로 지켜야할 것들이다. 그리고 대중은 이번 사고를 계기로 언론에 묻고 있다. “오늘 하루, 이 원칙을 지키며 취재했는가.”

지난 2011년 그룹 SG워너비 출신 가수 채동하 씨가 사망한 이후 빈소가 마련됐을 당시 40여 곳에서 모인 언론사 사진기자들은 유족과 조문객을 찍지 않고 영정 사진과 빈소 풍경을 풀(여러 개의 매체 중 대표로 뽑혀 취재를 담당하는 것) 방식으로 진행하기로 했다. 더 이상 유족과 조문객 등의 아픈 마음을 건드리는 인터뷰를 지양, ‘잔인한 언론’이 되지 말자고 결의한 것이다. 그러자 대중은 박수와 신뢰를 보냈다.

이번 사고는 언론에게 중대한 결정을 내릴 것을 요구하고 있다. ‘기자(記者)’와 ‘(쓰레)기자’ 중 한 길을 택하라는 것이다. 우리는 결국 후자를 걸을 것인가.

©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지

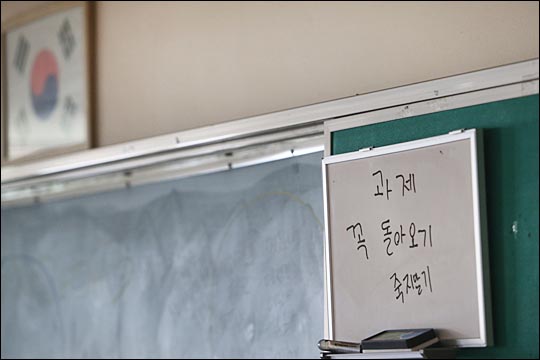

전남 진도군 앞바다에서 발생한 여객선 세월호가 침몰해 수학여행을 떠났던 경기도 안산 단원고 학생들이 사망하거나 실종된 가운데 18일 오전 경기도 안산시 단원고 2학년 교실 칠판에 실종학생들의 무사귀환을 염원하는 친구들의 글들이 적혀있다. ⓒ데일리안 홍효식 기자

전남 진도군 앞바다에서 발생한 여객선 세월호가 침몰해 수학여행을 떠났던 경기도 안산 단원고 학생들이 사망하거나 실종된 가운데 18일 오전 경기도 안산시 단원고 2학년 교실 칠판에 실종학생들의 무사귀환을 염원하는 친구들의 글들이 적혀있다. ⓒ데일리안 홍효식 기자